青霉素作为人类历史上首个被发现的抗生素,自20世纪40年代投入使用以来,已挽救了无数生命。它通过独特的抗菌机制精准打击细菌,却对人体细胞无害,这一特性使其成为感染治疗的重要武器。公众对抗生素的误解、滥用及过敏风险等问题仍然普遍存在。本文将从科学原理、临床应用和注意事项三个维度,解析青霉素如何发挥作用,并为不同人群提供实用建议。

一、青霉素的抗菌机制:精准破坏细菌的“盔甲”

细菌与人类细胞最显著的区别在于其细胞壁结构。革兰氏阳性菌(如链球菌、葡萄球菌)的细胞壁由多层肽聚糖构成,而革兰氏阴性菌(如大肠杆菌)的细胞壁外层覆盖脂多糖,内层为较薄的肽聚糖。青霉素的核心作用靶点正是肽聚糖的合成过程,通过以下机制实现杀菌效果:

1. 抑制细胞壁合成

青霉素的β-内酰胺环结构与细菌细胞壁合成酶(PBP)的活性位点结合,阻断肽聚糖链的交联。这一过程类似于“拆毁建筑钢筋”,导致细胞壁结构松散,无法抵抗内部渗透压,最终破裂死亡。

2. 激活细菌自毁程序

近年研究发现,青霉素不仅能抑制细胞壁合成,还会触发细菌自身的“自溶酶”(如LytA)。这些酶原本受磷壁酸调控,用于局部细胞壁重塑,但青霉素干扰调控系统后,自溶酶失控分解肽聚糖,加速细菌溶解。

为何青霉素对病毒无效?

病毒没有细胞壁结构,完全依赖宿主细胞复制,因此青霉素无法干预其生命周期。这也是普通感冒(多由病毒引起)无需使用青霉素的原因。

二、青霉素的临床应用:针对感染的高效解决方案

适应症与优势

青霉素主要用于敏感菌引起的感染,其治疗优势体现在三方面:

适用人群与禁忌

三、使用青霉素的三大注意事项

1. 过敏预防:从皮试到急救

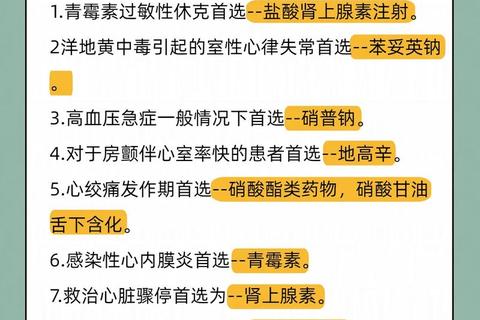

青霉素过敏可能引发皮疹、喉头水肿甚至休克。用药前必须进行皮试,即使结果为阴性,输液期间仍需密切观察。若出现瘙痒、胸闷等症状,应立即停药并注射肾上腺素。

2. 剂量与疗程的科学管理

3. 耐药性防控

滥用青霉素会导致细菌进化出β-内酰胺酶分解药物,或改变PBP结构逃避攻击。临床已出现耐青霉素肺炎链球菌(PRSP),因此严格遵循医嘱用药是关键。

四、公众常见问题与行动建议

何时需要就医?

出现以下情况需考虑细菌感染可能性:

家庭护理要点

特殊人群额外提示

青霉素的发现开启了抗生素治疗的新纪元,但其价值依赖于科学使用。公众需摒弃“抗生素=消炎药”的误区,在医生指导下合理用药,既保障疗效,又延缓耐药性蔓延。正如弗莱明曾警示:“滥用青霉素的时代终将到来。”唯有敬畏自然规律,才能让这一“神奇”持续守护人类健康。