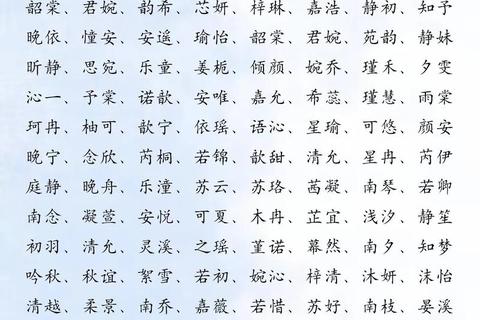

新生儿命名是父母为孩子赋予的第一份人生礼物,承载着家族传承与文化期许,更与个体的身份认同、心理健康密切相关。研究表明,姓名通过音律、字形、寓意构建的“磁场”不仅影响他人认知,甚至与大脑神经活动存在独特联结——当听到自己的名字时,大脑会触发更强烈的P300脑电波反应,体现出自我信息加工的优先性。这份指南将从科学原理、文化内涵与实用技巧三个维度,为新手父母提供系统的命名策略。

一、科学解析:名字如何影响生命轨迹

1. 神经机制与心理暗示

姓名作为个体最早的“社会标签”,在儿童2-3岁自我意识萌芽期即开始影响认知发展。脑成像研究显示,自我姓名会激活左前额叶皮层,这一区域与自尊、决策密切相关。例如,“竹言”的“竹”象征坚韧,可能通过反复的语言暗示强化孩子的抗挫能力。

2. 音律对情绪的影响

声调搭配影响名字的听觉舒适度。汉语四声中,平仄交替(如“张弛”“知愿”)比同声调组合(如“李伟伟”)更易产生愉悦感。需避免连续仄声带来的生硬感(如“厉旭”),以及谐音歧义(如“杜子腾”谐音“肚子疼”)。

3. 五行的平衡逻辑

传统五行理论认为,名字需补足先天命理缺失。例如五行缺火者可选“炎”“灿”等字,但需注意现代科学视角的辩证运用:避免过度依赖玄学,而应结合字义美感(如“熠”既属火又含光彩之意)。

二、文化内涵:跨越千年的命名智慧

1. 汉字意象的深层密码

2. 代际传承与时代特征

三、实用技巧:从灵感到落地的全流程

1. 核心原则清单

2. 灵感激发方法

3. 避坑指南

四、特殊场景的命名策略

1. 多胞胎命名:可通过字义关联(如“知礼”“知乐”)、字形统一(均含“宀”部首)或诗词对仗(如“青野”“白洲”)增强整体性。

2. 文化融合家庭:中西方名字可选择谐音关联(如“Ethan”对应“奕辰”),或提取共同价值观(“Joy”与“悦”)。

3. 补救性改名:若原名引发心理困扰(如因谐音被嘲笑),建议在3-6岁语言敏感期调整,优先保留原姓氏与情感关联字。

五、行动建议:打造专属命名方案

1. 家庭协作工具:

2. 专家咨询指南:

3. 长效验证机制:

名字如同隐形的精神基因,伴随个体一生。在科学与人文的交织中,愿每位父母都能为孩子找到那个“音如清泉、形若松竹、意比山海”的完美符号,让名字成为照亮人生旅程的第一盏明灯。