肠道感染引发的腹泻、腹痛,或是幽门螺杆菌导致的胃部不适,都可能让患者接触到一种名为“呋喃唑酮片”的药物。这种黄色小药片看似普通,却隐藏着复杂的药理特性和严格的使用规范。由于它兼具抗菌与抗原虫的双重特性,正确理解其作用原理和适用范围,对保障治疗效果、规避用药风险尤为重要。(本文基于权威医学资料与药品说明书整理,具体用药需遵医嘱)

一、抗菌机制:精准打击致病微生物

呋喃唑酮属于硝基呋喃类抗菌药,其核心作用机制是干扰细菌的氧化还原酶系统,阻断病原体的能量代谢过程。这种独特的抗菌方式使其对多种微生物有效:

1. 革兰氏阴性菌:包括大肠埃希菌、沙门氏菌、霍乱弧菌等常见肠道致病菌

2. 革兰氏阳性菌:如金黄色葡萄球菌、化脓性链球菌等

3. 原虫类:对贾第鞭毛虫、毛滴虫具有杀灭作用

4. 特殊菌株:在联合用药方案中对抗幽门螺杆菌效果显著

与普通抗生素不同,呋喃唑酮口服后仅有约5%被肠道吸收,因此能在消化道局部形成高浓度环境,特别适合治疗肠道与胃部感染。

二、适应症解析:何时该用?何时禁用?

(一)明确适用病症

1. 急性肠道感染

2. 慢性消化道问题

3. 寄生虫感染

(二)绝对禁忌人群

特殊案例警示:一位支气管哮喘患者自行服用后诱发严重呼吸困难,送医后发现药物加重了气道痉挛,这提示基础疾病患者需严格评估用药风险。

三、用药细节:剂量、疗程与风险控制

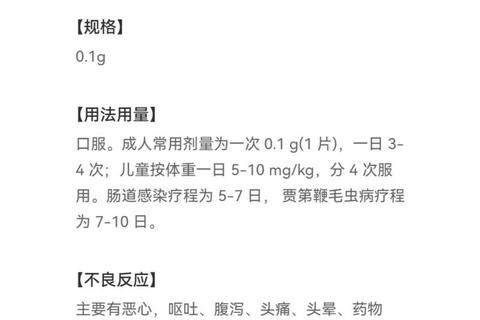

(一)标准给药方案

(二)常见不良反应处理

1. 轻度反应(发生率约15%)

2. 重度反应(需立即停药)

(三)药物相互作用警示

四、特殊场景下的用药建议

1. 居家护理注意事项

2. 药物存储要点

3. 漏服处理原则

五、替代方案与预防策略

对于禁用人群或出现耐药情况,可考虑以下替代治疗:

预防感染的关键措施包括:

1. 旅行前接种霍乱疫苗

2. 处理生食时佩戴手套

3. 幽门螺杆菌感染者实行分餐制

在医疗实践中,曾有患者因自行延长呋喃唑酮疗程导致周围神经病变,康复耗时长达1年。这警示我们:任何抗菌药物的使用都需严格遵循「精准用药,适可而止」的原则。当出现反复感染时,更应通过细菌培养和药敏试验制定个体化方案,而非盲目增加剂量或疗程。(本文不替代专业诊疗建议,具体治疗请咨询主治医师)