当女性长期被下腹坠胀、腰骶酸痛或反复发作的妇科炎症困扰时,常会面临一个矛盾的选择:口服药物效果有限,抗生素又有耐药风险,是否有更温和有效的治疗方式?近年来,中药灌肠疗法逐渐成为妇科治疗领域的热点。本文将从科学角度解析其作用原理、适应症及实际应用中的注意事项,帮助患者理性选择治疗方案。

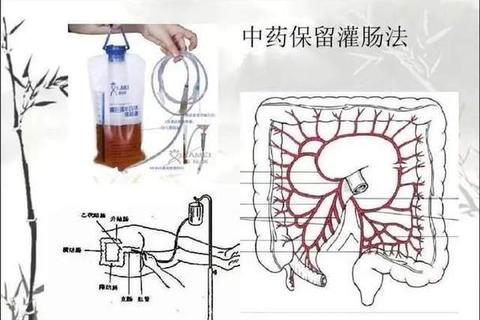

一、中药灌肠为何能治疗妇科病?科学机制解析

1. 解剖学的天然优势

女性的盆腔与直肠仅有一层腹膜相隔,中药药液通过直肠黏膜吸收后,可直接渗透至子宫、输卵管等盆腔器官。研究表明,药物通过直肠中下静脉吸收后,约50%能绕过肝脏首过效应,快速进入盆腔血液循环,显著提高局部血药浓度。例如,盆腔炎患者的炎性病灶周围血流量增加,药物在此处的富集速度比口服给药快3-5倍。

2. 多途径协同作用

中药灌肠不仅通过血液循环发挥作用,还能通过淋巴系统和神经反射调节盆腔环境。例如,红藤、败酱草等药材中的活性成分可抑制炎症因子(如IL-6、TNF-α)的释放,同时促进免疫细胞向病灶聚集。

3. 规避传统疗法的局限性

相比口服药物,灌肠疗法避免了对胃肠道的刺激(如恶心、胃痛),且药物成分不受消化酶破坏,生物利用度提高30%-40%。对于术后粘连或慢性盆腔疼痛患者,局部药物渗透可软化纤维组织,改善微循环。

二、哪些妇科疾病适合中药灌肠?

核心适应症

慎用与禁忌人群

三、治疗优势与争议:客观对比分析

临床验证的四大优势

1. 疗效确切:针对慢性盆腔炎,灌肠联合抗生素的有效率达92.3%,显著高于单一疗法。

2. 安全性高:局部用药减少全身代谢负担,肝肾损伤风险降低。

3. 个体化灵活:可根据体质调整药方,如湿热型用红藤、蒲公英,寒凝血瘀型加桂枝、艾叶。

4. 操作便捷:患者经培训后可居家操作,每晚一次,疗程2-3个月。

争议与局限性

四、患者最关心的实操问题

治疗前的准备

操作要点

1. 体位与深度:侧卧位抬高臀部10cm,肛管插入12-15cm(约直肠中段)。

2. 保留时间:至少1小时,夜间操作可延长至6-8小时以增强吸收。

3. 不良反应处理:若出现腹痛或便意,深呼吸并减慢滴速;严重过敏需立即停药。

疗程与疗效观察

五、给患者的行动建议

1. 就医前的自查清单

2. 治疗期间的自我管理

3. 何时需紧急就医

中药灌肠作为中西医结合的创新疗法,为妇科慢性疾病提供了“直达病灶”的治疗选择。但患者需明确:个体差异决定疗效,需在专业医师指导下,结合病情严重程度、体质特点制定方案。对于复杂病例(如合并卵巢囊肿或严重粘连),仍需联合手术或物理治疗,实现多层次干预。