栓剂作为妇科疾病治疗的重要剂型,其直接作用于病灶的优势深受临床认可,但正确使用方法和注意事项常被忽视。本文结合临床指南与药学原理,系统解析其分类、使用要点及常见误区,帮助患者科学应对妇科问题。

一、栓剂的分类及适应症

栓剂根据药物成分和治疗目标可分为三大类,针对性解决不同问题:

1. 抗菌消炎类

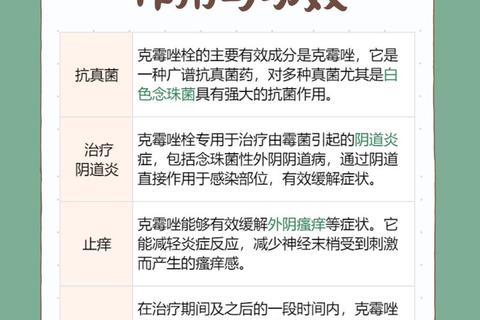

如甲硝唑栓、克霉唑栓,用于治疗细菌性炎、滴虫性炎及霉菌性感染。其通过抑制病原微生物生长,快速缓解瘙痒、异味等症状。

2. 调节微生态类

含乳杆菌等益生菌的栓剂,通过补充“好菌”,恢复酸性环境,预防复发。适用于反复感染或抗生素治疗后菌群失衡的修复。

3. 激素与免疫调节类

如黄体酮栓用于保胎治疗,干扰素栓辅助HPV感染干预。此类药物需严格遵循医嘱,避免自行调整剂量。

二、正确使用步骤:细节决定疗效

第一步:用药前准备

第二步:规范给药操作

1. 体位选择:平躺屈膝,或侧卧放松臀部,利于栓剂推送至深处(约5cm,相当于一指半深度)。

2. 辅助工具使用:戴一次性指套或使用给药器,避免手指直接接触药物。将栓剂尖端朝上缓慢推入,避免力度过大导致黏膜损伤。

3. 用药后保持姿势:静卧20分钟以上,减少药物流出。建议睡前使用以延长作用时间。

第三步:后续护理

三、关键注意事项:规避风险与误区

1. 禁用与慎用情况

2. 警惕药物相互作用

3. 避免过度依赖

四、常见副作用及应对措施

1. 局部刺激反应

约5%患者出现灼热感或轻微红肿,通常1-2天自行缓解。若持续加重需停药就医。

2. 过敏反应

对明矾、冰片等成分敏感者可能出现皮疹、呼吸困难。首次使用后观察30分钟,异常立即处理。

3. 分泌物异常

药物残渣混合脱落细胞可能排出褐色或绿色分泌物,属正常现象。若伴剧烈腹痛或发热则需排查感染。

五、存储与预防:细节保障安全

1. 穿棉质透气内裤,避免久坐潮湿环境。

2. 性生活前后注意清洁,治疗期间禁欲或使用避孕套。

3. 糖尿病患者需控制血糖,减少真菌感染风险。

科学用药与主动管理并重

栓剂的有效性依赖于规范操作与个体化方案。患者需摒弃“洗洗更健康”的误区,重视微生态平衡。若用药3天后症状未改善,或出现异常出血、高热等“危险信号”,应立即就医调整治疗方案。通过医患协作与自我健康管理,方能实现妇科疾病的长期控制与预防。