卵泡检测方法与技术要点解析-科学监测流程详解

adminc2025-04-09疾病百科17 浏览

对于备孕女性来说,卵泡发育是否正常直接关系到受孕成功率。许多人对“卵泡监测”存在困惑:何时开始监测?有哪些方法?如何判断结果是否正常?本文将系统解析卵泡监测的核心技术与流程,帮助您科学规划备孕。

一、卵泡发育的生理规律:读懂身体的自然信号

卵泡是卵子发育的“摇篮”,其生长遵循严格的生物学规律。

生长周期:从原始卵泡到成熟卵泡约需85天,但最终成熟的优势卵泡通常在月经周期中经历14-16天的快速发育。

关键指标:成熟卵泡直径一般为18-25mm,形态呈圆形或椭圆形,边界清晰,内部无回声区。

排卵信号:成熟卵泡破裂前24小时内,可能出现宫颈黏液拉丝度增加(如蛋清状)、基础体温上升0.3-0.5℃等征兆。

二、六大卵泡监测方法:从家庭自测到专业检查

1. B超监测:黄金标准,动态追踪

适用人群:月经不规律、多囊卵巢综合征(PCOS)患者、促排卵治疗者。

操作要点:

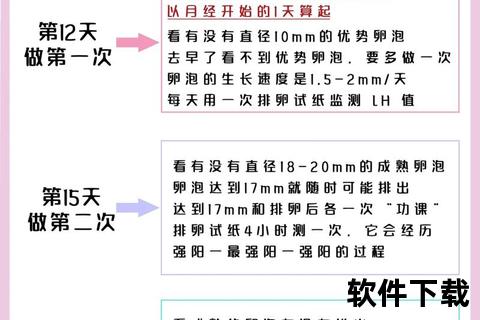

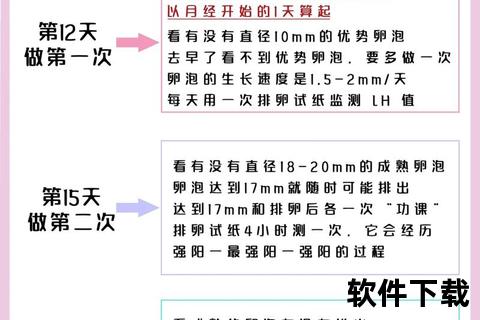

月经周期第9-12天开始监测,隔2-3天一次;

卵泡直径>15mm时每天监测,成熟后指导同房。

优势:可直观观察卵泡大小、形态及子宫内膜厚度。

2. 排卵试纸:居家便捷,捕捉LH峰值

原理:检测尿液中促黄体生成素(LH)浓度,预测排卵时间。

使用技巧:

月经第10天开始检测,每天固定时间测试;

强阳性提示24-36小时内排卵,需及时安排同房。

3. 基础体温法:长期记录,辅助判断

数据解读:排卵后体温上升0.3-0.5℃,持续12-14天提示黄体功能正常。

注意事项:需连续监测3个月经周期,避免熬夜、饮酒等干扰因素。

4. 宫颈黏液观察:零成本,自然体征

典型变化:排卵期黏液量多、透明、拉丝度>10cm。

局限性:易受炎症或药物影响。

5. 激素水平检测:精准量化,专业评估

核心指标:FSH(卵泡刺激素)、LH、E2(雌二醇)的动态变化。

临床意义:辅助诊断卵巢早衰、多囊卵巢等疾病。

6. 家用监测仪:科技助力,数据化管理

技术类型:唾液结晶分析仪、电子LH检测仪。

适用场景:工作繁忙或需隐私保护的人群。

三、科学监测流程:分阶段管理,精准把控时机

1. 月经周期规律者

监测起点:月经第9-10天开始B超监测,结合排卵试纸。

关键节点:

卵泡>18mm:提示成熟,需每日监测;

卵泡消失或缩小:表明已排卵。

2. 月经周期不规律者

延长监测:从月经第3天开始,持续至确认排卵。

特殊处理:多囊卵巢患者需药物促排后监测。

3. 促排卵周期

药物干预:克罗米芬或促性腺激素启动后,需密切监测卵泡反应。

防风险:警惕卵巢过度刺激综合征(OHSS)。

四、常见问题与误区解答

Q1:卵泡数量越多越好吗?

真相:并非如此。正常周期仅1-2个优势卵泡,多囊卵巢患者虽有多个小卵泡但难以成熟。

Q2:B超显示卵泡成熟却未怀孕?

可能原因:卵泡黄素化(未破裂)、输卵管阻塞或质量问题。

Q3:为何B超监测卵泡数与实际取卵数不符?

解析:B超计数包含未成熟卵泡,而取卵仅针对含卵子的成熟卵泡。

五、特殊人群注意事项

1. 多囊卵巢综合征(PCOS)患者:需结合减重、胰岛素调控,再通过药物促排监测。

2. 卵巢早衰女性:若基础卵泡<5个,建议尽早考虑辅助生殖技术。

3. 反复流产者:需同步监测黄体功能,排查内分泌异常。

六、行动建议:科学备孕三步走

1. 记录数据:使用APP记录月经周期、体温及排卵试纸结果。

2. 多方法结合:B超+试纸联合监测,准确率提升至90%。

3. 及时就医指征:

连续3个月未检测到排卵;

卵泡发育迟缓(<1mm/天)或过度增大(>25mm未排)。

卵泡监测是备孕路上的“导航仪”,但需根据个体情况选择合适方法。建议在专业医生指导下制定监测方案,避免过度焦虑。生育是自然的馈赠,科学方法只是助力,保持良好心态同样重要。