磁共振检查如同一扇透视身体的“科技之窗”,但等待检查结果的每一分钟都可能让患者感到焦虑。究竟这份报告需要多久才能拿到?背后的流程有哪些环节?哪些因素会让等待时间延长?了解这些信息不仅能缓解不安,更能帮助患者高效规划就诊计划。

一、检查结果诞生的全流程解析

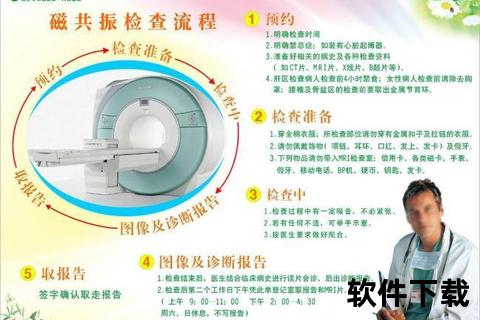

磁共振报告的生成并非简单的“拍片即出”,而是涉及多环节协作的精密流程。以三甲医院为例,患者从躺上检查床到拿到纸质报告,通常经历以下步骤:

1. 数据采集阶段(15分钟至1小时)

医生根据检查部位选择扫描序列,例如头部常用T1、T2加权成像,腹部需结合呼吸门控技术。高精度设备(如3.0T磁共振)可缩短扫描时间,但需注意金属物品未清除、患者移动会导致重复扫描。

2. 图像后处理阶段(30分钟至2小时)

原始数据通过计算机重建为三维图像,复杂检查(如心脏灌注、波谱分析)需叠加多模态影像。此时若发现关键部位模糊,可能需要补充扫描。

3. 报告撰写与审核阶段(1小时至3天)

影像科医生逐层分析图像,识别异常信号。三甲医院实行双审制度,疑难病例需多学科会诊。例如,微小肝癌的鉴别可能需结合增强扫描与普美显造影。

二、影响等待时间的六大核心因素

1. 检查类型决定基础耗时

2. 医院级别与接诊量差异显著

三甲医院日均处理200+例检查,报告通常24-48小时出具;社区医院设备简单但患者少,部分病例4小时内可出结果。

3. 病情复杂度直接影响分析难度

4. 特殊人群的个性化处理

5. 技术设备与流程优化

采用AI辅助诊断系统可缩短分析时间40%,部分医院引入“云影像”平台,患者2小时内可通过手机查看电子报告。

6. 意外状况导致的延迟

约5%检查因金属异物干扰、患者突发不适需重新扫描。例如假牙未取出导致口腔伪影,平均延误2小时。

三、患者可采取的高效应对策略

1. 检查前“三确认”缩短无效等待

2. 检查后“三渠道”追踪进度

3. 特殊情况应急方案

四、未来技术革新方向

清华大学研发的“超材料线圈”可将信噪比提升3倍,使扫描时间缩短50%。配合5G远程诊断,偏远地区患者有望8小时内获得三甲医院报告。AI质控系统能实时监测图像质量,将重复扫描率从12%降至3%。

理解磁共振报告的生成逻辑,就像掌握一份“就诊地图”。患者既不必因常规延迟而焦虑,也能在真正需要时采取正确行动。医疗技术的进步正不断压缩等待时间,但医患之间的充分沟通与配合,始终是获得精准诊断的基石。