左氧氟沙星作为临床常用抗菌药物,常被误认为是“消炎药”。实际上,它的核心作用机制是通过精准打击细菌生存的关键环节实现感染控制。本文将深入解析其抗菌原理与临床应用要点,帮助公众正确认识这一药物。

一、作用机制:精准阻断细菌DNA复制

左氧氟沙星属于氟喹诺酮类抗菌药,通过双重作用机制破坏细菌DNA结构:

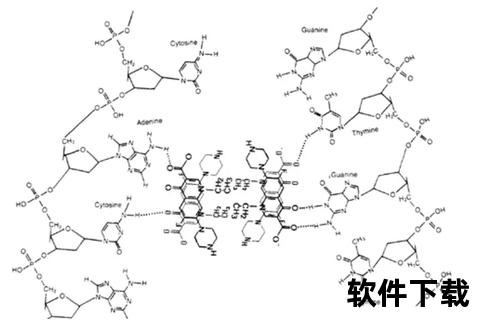

1. 靶向酶抑制:特异性抑制细菌的DNA回旋酶(针对革兰阴性菌)和拓扑异构酶IV(针对革兰阳性菌),使DNA超螺旋结构无法解旋,阻断复制过程。

2. 细胞膜破坏:在较高浓度下可改变细菌细胞膜通透性,导致菌体内重要物质外泄。这种双重打击机制使其对多数敏感菌具有快速杀菌作用,而非传统意义上的“消炎”。

二、临床适应症与用药规范

(一)适用感染类型

该药覆盖呼吸道、泌尿生殖系统等7大类感染:

(二)给药方案

| 感染类型 | 口服剂量 | 疗程 | 特殊调整 |

|--|-|-||

| 急性鼻窦炎 | 500mg qd | 10-14天 | 餐前1小时/餐后2小时服用|

| 复杂性尿路感染 | 500mg qd | 10-14天 | 肌酐清除率<50ml/min需减量|

| 社区获得性肺炎 | 750mg qd | 7-14天 | 静脉转口服需序贯治疗 |

三、风险警示与特殊人群用药

(一)严重不良反应

1. 肌腱损伤:发生率0.1%-0.4%,表现为突发性疼痛肿胀,50岁以上及激素治疗者风险倍增。

2. 光敏反应:用药后72小时内应避免日晒,发生皮疹需立即停药。

3. 神经毒性:可能诱发癫痫,有神经系统疾病史者禁用。

(二)禁忌人群

四、用药注意事项

1. 相互作用管理:

2. 生活方式调整:

3. 疗程监控:

五、科学用药倡议

1. 严格指征:病毒性感冒、非细菌性腹泻禁用

2. 避免滥用:我国门诊抗生素不合理使用率达50%,导致耐药菌问题严峻

3. 规范停药:即使症状缓解也需完成疗程,防止耐药菌产生

正确认识左氧氟沙星的抗菌特性,遵循“能口服不注射”原则,在医生指导下合理使用,才能最大化治疗效果,规避药物风险。当出现肌腱疼痛、严重皮疹等异常反应时,应立即停药并就医。