新生儿出生后,许多父母会发现宝宝的手脚摸起来总是凉凉的,这种状况常让家长感到焦虑:是正常的生理现象,还是疾病的预警信号?事实上,新生儿手脚冰凉的原因既可能与发育阶段的特点相关,也可能隐藏着需要警惕的健康问题。理解这两种情况的区别,掌握科学的护理方法,对保障宝宝健康至关重要。

一、生理现象:末梢循环未完善的正常表现

新生儿的手脚冰凉在大多数情况下属于正常现象,这与他们的生理特点密切相关。

1. 末梢循环发育不成熟

新生儿的末梢血管分布较稀疏,心脏泵血能力较弱,血液优先供应大脑、心脏等核心器官,导致手脚等末梢部位供血不足。这种“自我保护机制”在出生后3个月内会随发育逐渐改善。

2. 体温调节能力不足

新生儿的体温调节中枢尚未成熟,体表面积相对较大,皮下脂肪薄,散热速度快。当环境温度低于26℃时,手脚更容易因热量流失而发凉。

3. 活动量少

与成人不同,新生儿肢体活动较少,无法通过肌肉运动产生足够热量,手脚温度自然偏低。

判断关键:若宝宝手脚凉但胸腹部温暖(触摸后背或颈部皮肤温热)、精神状态良好、吃奶正常,且体温维持在36-37℃之间,通常无需过度担心。

二、疾病信号:需警惕的异常情况

当手脚冰凉伴随其他异常症状时,可能提示疾病风险,需及时就医排查。

(一)感染性疾病

呼吸道感染、败血症等疾病可能导致发热初期手脚冰凉。此时宝宝常伴有面色苍白、呼吸急促、哭声微弱等症状,体温可能迅速升高至38.5℃以上。

(二)循环系统问题

先天性心脏病、休克等疾病会影响全身血液循环。若手脚持续冰凉且出现口唇发紫(中央型紫绀)、皮肤花纹或四肢水肿,需紧急就医。

(三)代谢异常

低血糖、甲状腺功能减退等代谢疾病可能导致产热不足。此类宝宝多伴随嗜睡、拒奶、肌张力低下等表现,需通过血糖检测和激素水平筛查确诊。

(四)严重贫血

缺铁性贫血或溶血性疾病会导致末梢供氧不足。典型表现为手脚冰凉与面色苍白、指甲床颜色淡红并存,可通过血常规检查确认。

三、科学判断与家庭处理指南

(一)家庭自检“三步法”

1. 触摸核心温度:用手背轻触宝宝胸腹部或后颈部,若温暖则说明整体体温正常。

2. 观察伴随症状:记录是否出现发热、拒食、异常哭闹、皮肤颜色改变等。

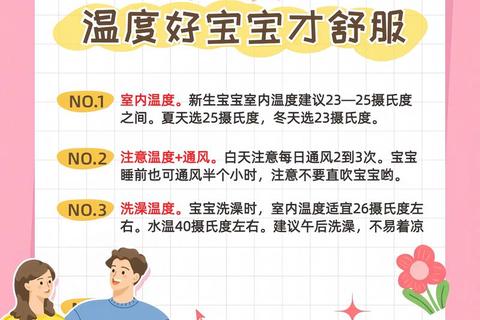

3. 测量环境温度:使用室温计确认室内温度是否在24-26℃之间,湿度保持在50%-60%。

(二)分级处理原则

| 情况分类 | 处理建议 |

|--|--|

| 单纯手脚凉,无其他异常 | 增加薄棉袜、调整室温,避免过度包裹 |

| 手脚凉+胸腹部凉 | 立即用预热的毯子包裹,30分钟后复测体温 |

| 手脚凉+发热/紫绀 | 解开衣物散热(发热时)或保持侧卧位(紫绀时),立即就医 |

四、预防与护理要点

1. 科学保暖:采用“洋葱式穿衣法”,内层穿纯棉连体衣,外层根据温度加穿马甲或睡袋。避免使用热水袋直接接触皮肤。

2. 促进循环:每天进行5分钟手脚按摩(从指根向指尖轻柔推压),喂奶后1小时做被动操。

3. 环境调控:冬季使用加湿器防止空气干燥,夏季空调出风口避免直吹,可在地面放置温度计实时监测。

4. 喂养支持:保证充足奶量摄入,早产儿或低体重儿可在医生指导下补充维生素D和铁剂。

五、就医指征与诊疗流程

出现以下情况需立即就医:

就诊时医生可能进行的检查包括:

1. 生命体征评估:体温、心率、血氧饱和度监测

2. 实验室检查:血常规、C反应蛋白、血糖、血气分析

3. 影像学检查:心脏超声(排查先天性心脏病)、胸片(排查肺部感染)

新生儿手脚冰凉既是生命初期的自然适应过程,也可能是健康危机的早期提示。父母需掌握“观察核心温度—判断伴随症状—分级处理”的思维框架,既不过度焦虑,也不延误诊治。记住:当不确定时,及时寻求专业儿科医生的帮助,是对宝宝最安全的保护。