在当代社会,越来越多的家庭呈现出与传统“三代同堂”截然不同的形态——夫妻双方拥有稳定收入,却选择不生育子女,这种生活方式被称为“丁克”。这一现象既折射出社会观念的变迁,也引发了关于个人选择与生命意义的深度探讨。

一、丁克族的定义与特征

丁克(DINK)源自英文“Double Income No Kids”的缩写,指代有双份收入且无子女的夫妻或个体。其核心特征包含两点:

1. 主动选择不生育:具备生育能力但出于自由意志拒绝生育,或由于主客观原因被动放弃生育;

2. 身份认同感:对“丁克”标签的接纳与认可,将其视为一种独特的生活哲学。

值得注意的是,丁克与“不育症患者”存在本质区别。前者是主动选择,后者受限于生理条件,二者在心理状态与社会压力层面截然不同。

二、选择丁克的多维度动因

(1)社会与经济压力

高房价、教育成本攀升与职场竞争构成“三座大山”。一线城市养育一个孩子的总成本可达数百万元,许多家庭评估后认为“生育回报率”低于投入。例如,一名受访男性坦言:“如果无法给孩子最好的生活,宁愿不生”。女性则面临更复杂的困境:生育可能导致职业中断,甚至被企业视为“不稳定因素”。

(2)个人价值观转变

当代年轻人更强调自我实现与生活品质。部分丁克族持有《生命工具说》,认为个体价值不应局限于繁衍后代。一名丁克女性表示:“人生意义可以是旅行、事业或艺术创作,而非被育儿捆绑”。环保主义者将丁克视为减少生态负担的实践。

(3)婚姻关系考量

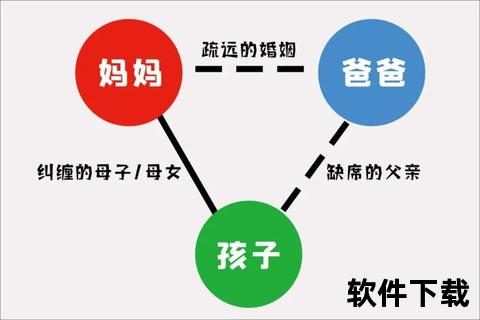

约60%的丁克男性认为孩子会打破二人世界的平衡。一对丁克夫妻:“我们喜欢周末自驾游、深夜看电影,这些自由在育儿后难以维持”。也有夫妻因婚姻稳定性存疑而暂缓生育,避免孩子成为关系破裂的牺牲品。

三、丁克生活的现实挑战

(1)生理与心理的双重压力

女性在40岁后可能面临妇科医生的隐性指责:“没生孩子容易得子宫肌瘤”。社会对丁克的污名化标签如“自私”“不孝”仍普遍存在,尤其在传统观念深厚的地区。一位丁克族回忆:“亲戚总用怜悯的眼神看我,仿佛我的人生残缺不全”。

(2)晚年生活的未雨绸缪

首批中国丁克族已步入晚年,其境遇呈现两极分化:

(3)伴侣关系波动风险

约20%的丁克婚姻因一方反悔而破裂。一名女性:“丈夫50岁时突然渴望当父亲,最终通过婚外情实现愿望,而我仍坚持丁克”。这种价值观分歧考验着婚姻的韧性。

四、理性选择丁克的关键建议

1. 经济储备:至少储备相当于当地平均养老金20倍的存款,并配置重疾险与长期护理险;

2. 心理建设:定期与伴侣沟通价值观变化,预设“反悔预案”(如冻卵、领养协商);

3. 社会支持:加入丁克社群,建立非血缘互助网络,例如与亲友约定“医疗陪同权”;

4. 法律保障:通过遗嘱明确财产分配,避免晚年陷入继承纠纷。

五、医学视角的特别提示

丁克并非对传统的叛逆,而是多元化社会中的一种理性选择。正如社会学家李银河所言:“生育权是基本人权,选择与否都应被尊重”。无论是享受自由的丁克族,还是拥抱天伦之乐的传统家庭,其本质都是对幸福生活的不同诠释。关键在于,每个人需基于现实条件与真实意愿,做出经得起时间考验的选择。