药物与酒精的相互作用可能引发致命风险,而这一风险往往因用药后未留足代谢时间而被忽视。一位33岁的患者曾因感冒服用头孢类药物后饮酒,短短十分钟内出现昏迷,经抢救才脱离危险——类似的案例在急诊室并不少见。

药物与酒精的“致命碰撞”机制

酒精进入人体后,90%以上通过肝脏代谢为乙醛,再由乙醛脱氢酶转化为无毒物质。但头孢类、硝基咪唑类等药物中的特定成分(如甲硫四氮唑侧链)会不可逆地抑制乙醛脱氢酶活性,导致乙醛蓄积浓度骤升10倍以上。这种“代谢阻断”效应被称为双硫仑样反应,其严重程度与药物半衰期、饮酒量及个体代谢差异密切相关。

乙醛的毒性不仅损伤肝脏,还会引发全身血管扩张、血压骤降、心肌供血不足。研究表明,每100mg/dL血液酒精浓度可抑制乙醛脱氢酶活性达50%以上,这意味着即使少量饮酒也可能触发连锁反应。

安全间隔期的动态计算模型

不同药物类型对应的代谢周期差异显著:

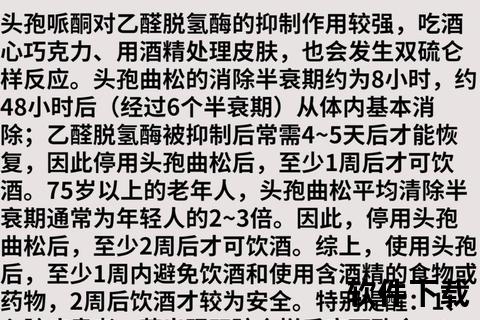

1. 高风险药物(头孢类、甲硝唑、替硝唑等)

2. 中风险药物(阿莫西林、青霉素类)

3. 低风险药物(大环内酯类、氨基糖苷类)

需特别注意,头孢哌酮等长半衰期药物在体内的清除时间可达120小时,部分患者用药后15天仍检出药物成分。

识别与应对双硫仑样反应

典型症状发展时间轴:

家庭急救三步法:

1. 立即停止饮酒并清除口腔残留物

2. 意识清醒者饮用500ml温开水催吐(避免手指抠喉导致黏膜损伤)

3. 采取侧卧位防止误吸,监测呼吸频率(<12次/分钟需立即送医)

医疗干预关键节点:

特殊人群风险倍增

1. 慢性肝病患者

2. 妊娠期女性

3. 代谢综合征患者

隐蔽风险源识别

除直接饮酒外,需警惕:

预防策略矩阵

| 场景 | 预防措施 |

||--|

| 慢性病需长期服药 | 建立用药日历标注禁酒期,设置手机提醒 |

| 社交应酬不可避免 | 随身携带医生开具的《禁忌证明》,说明“该患者因用药禁酒” |

| 误服后无症状 | 居家监测72小时,每小时检测心率/血压,准备便携式氧气瓶 |

药物与酒精的代谢博弈关乎生命底线。当您下一次端起酒杯前,请务必确认:距离最后一次用药已超过安全代谢周期,且体内无隐蔽酒精来源。记住,健康的选择往往存在于那多等待的几天里。