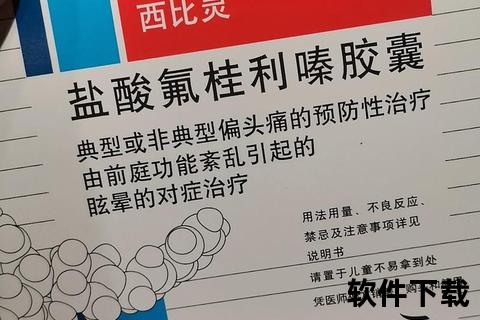

深夜,一位65岁的偏头痛患者因手部不自主震颤被紧急送医,而他长期服用的药物正是西比灵(盐酸氟桂利嗪)。这个真实案例揭示了药物疗效与风险并存的现实——超过20%的长期用药者可能遭遇锥体外系反应,甚至引发帕金森样症状。

一、锥体外系反应:潜伏在神经系统中的「定时」

1. 作用机制与高危诱因

西比灵通过阻断钙离子通道改善脑血流,但这一机制可能干扰多巴胺系统平衡。大脑基底节区对多巴胺高度敏感,药物蓄积会直接抑制该区域功能,导致运动协调障碍。老年人因代谢减缓、血脑屏障通透性增加,风险升高3倍以上。

2. 症状分级与识别图谱

临床数据显示,锥体外系反应多出现在连续用药3周后,停药后2-8周症状可逆。但老年人神经修复能力弱,30%病例可能出现永久性运动障碍。

二、长期用药的「多米诺效应」:从代谢紊乱到精神危机

1. 抑郁与焦虑的生化陷阱

氟桂利嗪可穿透血脑屏障影响5-羟色胺转运体功能。流行病学研究发现,女性患者抑郁发生率是男性的2.3倍,尤其有精神病史者症状加重率达47%。需警惕持续情绪低落、兴趣丧失、睡眠节律紊乱等信号。

2. 代谢系统的连锁反应

三、风险防控的「三维屏障」策略

1. 精准用药指南

2. 动态监测方案

建立「症状-检验」双轨监测体系:

3. 特殊人群的「红色」

四、危机应对:从家庭急救到医疗干预

居家应急处理流程:

1. 突发震颤:立即停药,保持坐位防跌倒,记录症状持续时间

2. 情绪崩溃:启动家庭支持系统,移除危险物品,72小时内就医

3. 药物过量:服用活性炭(1g/kg),拨打急救电话

就医黄金窗口期:

行动建议金字塔

![]

图示说明:基层为定期监测,中层为剂量控制,顶层为及时干预

西比灵作为一把「双刃剑」,其价值在于规范使用。记住三个关键数字:5mg(安全剂量红线)、6个月(疗程上限)、48小时(症状观察期)。当药物从治疗工具变为健康威胁时,果断停药比盲目坚持更需要智慧。