脑梗死急性期用药与二级预防药物优化策略探讨

19429202025-03-29健康指南8 浏览

脑梗死的救治是一场与时间的赛跑,每延迟1分钟就有190万个脑细胞死亡。数据显示,我国每年新发脑卒中患者约240万,其中近70%遗留不同程度残疾。如何把握黄金救治期?如何避免二次复发?本文将解析急性期关键用药策略与二级预防的优化方案。

一、急性期治疗:分秒必争的“血管保卫战”

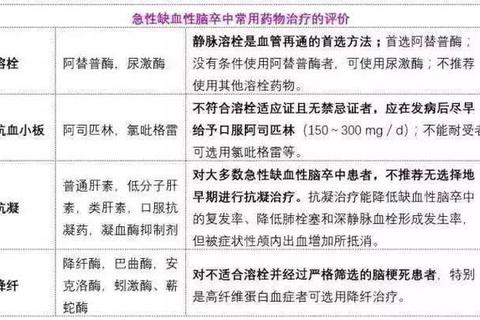

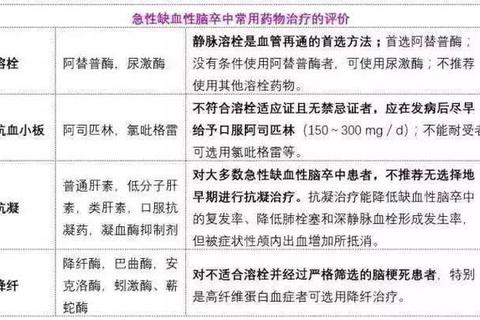

1. 溶栓治疗——重启生命通道

发病4.5小时内是静脉溶栓的黄金时间窗,常用药物包括:

阿替普酶(rt-PA):国际通用药物,剂量0.9 mg/kg(最高90 mg),10%首剂静脉推注

尿激酶:国内常用替代药物,适用于6小时内患者

特殊情况下(如高龄、出血风险高),可选用低剂量rt-PA(0.6 mg/kg)。超过时间窗但存在可挽救脑组织的患者,需通过多模影像评估是否适合血管内取栓。

2. 抗血小板治疗——阻止血栓扩大

阿司匹林:发病24小时内启动,首剂负荷量150-300 mg,维持量75-100 mg/天

氯吡格雷:与阿司匹林联用21天可降低轻型卒中复发风险,单药用于阿司匹林不耐受者

3. 脑保护与微循环改善

丁苯酞:促进侧支循环建立,缩小梗死面积

依达拉奉:清除自由基,保护神经元,尤其适用于合并溶栓治疗者

二、二级预防:构筑“三道防线”防复发

1. 抗栓防线——双管齐下更可靠

抗血小板基石:阿司匹林(75-100 mg/天)或氯吡格雷(75 mg/天)终身服用

特殊人群选择:消化道出血风险高者可换用氯吡格雷,新型P2Y12抑制剂(替格瑞洛)正在积累证据

2. 血脂管理防线——稳定斑块是关键

他汀类药物:阿托伐他汀(20-40 mg/天)或瑞舒伐他汀(5-10 mg/天),目标LDL-C<1.8 mmol/L

联合用药:他汀+依折麦布或PCSK9抑制剂适用于顽固性高血脂

3. 危险因素控制防线——个体化精准干预

降压目标:130/80 mmHg以下,优选ACEI/ARB类降压药

血糖控制:糖化血红蛋白<7%,胰岛素与口服降糖药联用

三、特殊场景应对策略

1. 复发预警信号识别

突发面部不对称、肢体无力、言语含糊需立即就医。居家可借助“FAST”法则:

F(Face):面部下垂

A(Arm):手臂无力

S(Speech):言语障碍

T(Time):记录发病时间

2. 合并慢性病患者的用药调整

房颤患者:发病2周后启动抗凝(华法林或新型口服抗凝药)

肾功能不全者:慎用经肾脏代谢药物(如替格瑞洛),监测肌酐清除率

3. 生活方式干预——被低估的“天然药物”

膳食模式:DASH饮食(高纤维、低钠、富含不饱和脂肪酸)可降低28%复发风险

运动处方:每周5次30分钟中等强度运动(如快走、游泳)

心理支持:抑郁筛查纳入随访,认知行为治疗提升用药依从性

四、用药安全与长期管理

1. 药物相互作用警示

阿司匹林避免与布洛芬同服(间隔至少2小时)

华法林需定期监测INR,警惕绿叶菜、动物肝脏影响药效

2. 随访监测体系

基本项目:每3个月检测血压、血脂、肝肾功能

影像评估:每年1次颈动脉超声+头颅MRI

3. 技术赋能健康管理

智能药盒、可穿戴设备实时监测生命体征,AI辅助用药提醒系统使漏服率降低42%

行动建议:

1. 突发疑似症状立即拨打急救电话,记录发病时间

2. 建立用药记录卡,标注药物名称、剂量、服用时间

3. 加入患者支持社群,获取最新康复指南(示例:国家卒中联盟在线平台)

脑梗死的防治需要医患共同构建“急救-治疗-康复-预防”的全周期管理体系。通过规范用药、精准干预和主动健康管理,可将复发风险降低70%以上。生命的主动权,始终掌握在科学防治的手中。