月经作为女性生命历程中的自然现象,承载着生理规律与社会文化的双重印记。从隐晦的禁忌到公共议题的讨论,女性身体与月经的关系始终映射着社会权力结构、医疗认知与性别观念的演变。以下从科学解析、文化批判与健康实践三个维度,梳理月经史中身体叙事的变迁及其对当代女性健康的影响。

一、被遮蔽的身体:月经禁忌的历史溯源

在父权制主导的社会体系中,月经长期被视为“不洁”的象征。中国民间将月经隐晦称为“骑马”“月事”,甚至衍生出“撞红不吉”“经期不可入祠堂”等禁忌。日本古代文献记载,经期女性需远离祭祀活动,否则被视为对神灵的亵渎。这类禁忌不仅源于对经血的生理误解,更深层反映了女性身体被污名化的权力规训——通过将月经与“危险”“污染”绑定,限制女性参与公共事务的合法性。

这种污名化进一步渗透至医疗领域。明代方士将初潮经血称为“红铅”,炮制所谓长生丹药;古医书虽收录月事布入药,却将经期女性排除在诊疗体系之外。直至20世纪初,西方医学传入后,月经才逐渐被纳入“母体健康”框架,但其出发点仍是为优化生育工具,而非关怀女性个体体验。

二、科学认知的突破:从病理化到生理规律解构

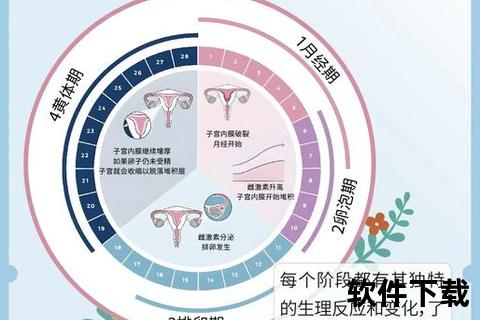

现代医学的发展逐步解构了月经的病理化叙事。中医将月经周期划分为“行经期-经后期-经间期-经前期”,对应阴阳消长与气血盈亏的动态平衡,强调周期性调理的重要性。西医则通过激素研究揭示月经与下丘脑-垂体-卵巢轴的关联,将痛经、经量异常等症状归因于前列腺素分泌、子宫内膜异位等可干预的生理机制。

科学话语的进步并未完全消解文化偏见。哈佛大学研究发现,月经周期不规律的女性过早死亡风险增加34%,心血管疾病关联性尤其显著。这一数据背后,既有生物学因素,也隐含社会压力导致的内分泌紊乱——例如职场中对经期不适的漠视,迫使女性长期处于身心应激状态。

三、社会行动与健康赋权:卫生用品的文明隐喻

20世纪卫生用品的革新,成为打破月经羞耻的关键转折。日本安妮卫生巾以“女性设计女性所需”为理念,将产品包装设计为糕点盒样式,以柔化社会对月经的排斥。中国80年代引入卫生巾生产线后,“例假”一词逐渐替代隐语,折射出女性劳动权益与身体自主权的提升。

但全球仍有5亿女性面临“月经贫困”,无法获得基本卫生产品。近年发起的“卫生巾免税运动”“校园卫生巾互助盒”等行动,正试图通过公共政策与社群互助,重构月经的正义叙事。例如中国60家独立书店联合举办的《女性卫生用品的社会史》主题展,以艺术化陈列推动公众对话,消解隐秘污名。

四、健康实践指南:从个体管理到社会支持

1. 症状识别与科学应对

2. 文化敏感型健康管理

3. 社会支持系统优化

重构身体叙事的力量

月经史的演进揭示了一个真理:女性健康不仅是医学问题,更是社会文明的试金石。当一片卫生巾从“隐秘之物”变为公共议题的载体,当痛经从“忍一忍就好”升级为劳动权益的组成部分,女性身体终于走出沉默的阴影,成为推动社会进步的主体。每个人均可通过微小行动参与这场变革——无论是坦然地购买卫生巾,还是支持月经友好的公共政策,都在书写着更平等的健康未来。