当突如其来的牙痛与月经期相遇,许多女性陷入两难——是否该立即拔牙?网络上众说纷纭,有人强调“绝对禁忌”,也有人认为“无关紧要”。这种矛盾信息的背后,既有传统医学观念的延续,也有现代临床研究的突破。本文将结合最新医学证据与临床实践,解析经期拔牙的风险本质,并提供科学决策框架。

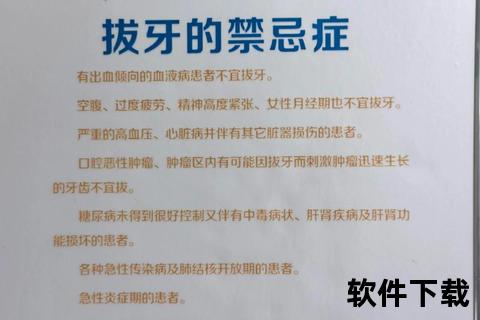

一、传统观点中的风险:为何医生常建议避开经期?

1. 凝血功能波动与出血风险

月经期女性体内雌激素水平下降,导致血小板聚集能力减弱,纤维蛋白溶解活性增强。这一生理变化可能延长拔牙创面的凝血时间。临床案例显示,部分患者在经期拔牙后出现“代偿性出血”,即牙槽窝持续渗血长达数日,甚至伴随月经周期异常。例如,有患者拔牙后因凝血障碍导致牙窝渗血长达一个月,需二次处理。

2. 免疫抑制与感染概率上升

经期女性免疫系统处于相对抑制状态,口腔黏膜屏障功能减弱。一项针对阻生智齿拔除术的研究发现,非经期组术后感染率为3.2%,而经期组上升至5.8%。术后冰敷与经期“忌寒”的冲突可能加剧不适,影响恢复。

3. 疼痛敏感性与应激反应

激素波动使痛觉神经敏感度提升30%-50%。临床观察表明,经期患者对局麻药的耐受性降低,术中疼痛评分显著高于非经期。

二、科学争议:经期拔牙真的绝对禁止吗?

近年研究提出新视角:

临床决策的关键变量:

三、特殊人群的精细化建议

1. 青少年女性:青春期激素剧烈波动可能放大出血风险,建议非经期手术。

2. 围绝经期女性:骨质疏松患者需评估骨愈合能力,必要时补充钙维生素D。

3. 服用药物者:

四、科学决策流程图

1. 术前评估:

2. 风险分级处理:

3. 术后管理创新方案:

五、家庭应急处理指南

若经期突发牙痛需临时处理:

就医警戒信号:

从“一刀切”到精准医疗

现代医学正从“禁忌清单”转向“风险-获益”个体化评估。建议女性建立“口腔健康日历”,记录月经周期与牙科治疗反应,与医生共同制定动态管理方案。记住:医学的进步在于提供更多选择,而非简单的是非判断。