当我们面对一个陌生的汉字时,常常会被其复杂的结构和多变的含义所困扰。比如“翊”字,许多人初见时既不确定它的正确发音,也不了解它背后承载的文化意蕴。这个看似冷僻的汉字,实则蕴含着中国古代文字演变的智慧,更在现代社会中被赋予新的生命力——从历史文献到新生儿取名,从书法艺术到日常交流,它的身影无处不在。

一、从甲骨文到现代字形:解开“翊”的发音密码

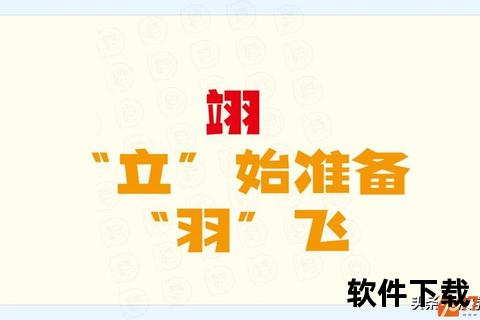

“翊”的正确读音为 yì(拼音第四声),常被误读为“lì”或“yǔ”。这种误读源于其字形中“立”与“羽”的组合,但根据《说文解字》的记载,“翊”为形声字,“立”表声,“羽”表意,因此发音与“立”无关,而是取“与职切”的古音演变结果。

发音技巧:

二、字形演变与文化象征:一只“飞翔之鸟”的千年旅程

“翊”字最早见于商代甲骨文,其字形如同一只展翅欲飞的鸟(见图1)。甲骨文中的“翊”多用于表示时间概念,如“明日”,后逐渐演变为“翌”字承担此义,而“翊”则转向表达“辅佐”“飞翔”等抽象含义。

字形的三层解读:

1. 原始意象:甲骨文中的“羽”象征鸟翼,体现飞翔的动态;

2. 形声结合:西周时期加入“立”作为声旁,形成左右结构;

3. 文化象征:汉代文献中,“翊翊”形容神灵降临时如飞鸟般轻盈的姿态(《汉书·礼乐志》)。

三、从古籍到现代生活:“翊”的多重文化角色

1. 历史文献中的“翊”

2. 现代应用场景

四、起名指南:如何让“翊”字承载美好祝愿

1. 搭配原则

2. 文化禁忌

五、行动建议:从认知到实践

1. 学习资源推荐:

2. 起名咨询:

3. 日常应用:

“翊”字如同一扇窗口,透过它我们不仅看到汉字形音义的巧妙结合,更能触摸到中华文化中“辅助”与“飞翔”的辩证哲学。无论是为孩子选择一个饱含期许的名字,还是在文化探索中解码历史,“翊”都在提醒我们:每个汉字都是一部文明简史,值得被认真对待。