单位换算是日常生活和健康管理中不可或缺的基础技能。想象这样一个场景:一位家长为孩子冲泡退烧药时,误将说明书上的“15毫升”看成“15茶匙”,导致药物过量;或是糖尿病患者因混淆了血糖仪上的“mmol/L”和“mg/dL”而错误判断病情。这些看似微小的单位差异,可能直接威胁生命安全。在医疗健康领域,从身高体重的记录到影像检查的参数设定,从药物剂量的精准计算到康复训练的强度控制,单位的正确理解与换算是守护健康的第一道防线。

一、单位换算的核心逻辑:为什么“1米=100厘米”是科学的基础?

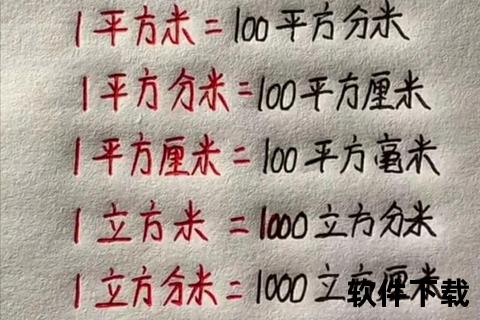

国际单位制(SI)通过十进制构建了人类认知世界的标尺。1米被定义为光在真空中1/299792458秒内行进的距离,而厘米则是其百分之一的细分单位。这种设计不仅简化了计算,更在医学场景中体现了关键价值:

二、医疗场景中的单位陷阱:数据背后的健康危机

1. 家庭健康管理的常见误区

2. 特殊人群的专属风险

三、实用工具与技巧:构建单位换算的“安全网”

1. 双重验证法

在读取医疗设备数据时,养成“看单位符号→口头复述→反向推算”的习惯。例如测量腰围时,先确认卷尺是厘米制,记录89厘米后立即转换为0.89米进行合理性判断。

2. 智能设备辅助

3. 特殊场景急救处理

当发生单位误读导致的健康危机时:

四、从认知到行动:构建全民单位健康素养

医疗机构应强制要求在处方、检查单上同时标注多种常用单位(如药物剂量写明“mg/kg”和“茶匙”),社区卫生中心定期开展“单位安全”科普讲座。家长为孩子建立健康档案时,需统一采用厘米、公斤制记录数据,学校健康教育课程增设单位换算实践模块。

在健康管理日益精细化的今天,掌握“1米=100厘米”不仅是数学常识,更是对生命的敬畏。当我们在厨房冲泡奶粉时看清刻度表上的“ml”标记,在健身房记录腰围时确认卷尺的“cm”标识,这些细微之举终将汇聚成守护健康的坚实屏障。