在医疗健康领域,合理用药不仅是治疗疾病的关键,更是一门需要精细管理的科学。许多人因忽视服药时间、随意调整剂量或混淆药物特性,导致疗效打折甚至引发副作用。例如,一位高血压患者因自行将晨服药物改为睡前服用,结果引发夜间低血压昏迷;另一位家长将儿童抗生素的“一日三次”简单等同于三餐时间,导致药物浓度波动影响治疗效果……这些真实案例揭示了科学规划用药时间的必要性。

一、用药时间的核心逻辑:生物节律与药物代谢

人体存在昼夜节律,影响药物吸收、代谢和靶器官敏感性。例如,胆固醇合成高峰在夜间,调节血脂的他汀类药物建议睡前服用;而糖皮质激素(如泼尼松)在早晨7-8点服用可模拟人体自然分泌节律,减少副作用。

药物代谢动力学同样关键:

1. 半衰期决定间隔:如某药物半衰期为6小时,需每6小时服药以维持有效浓度。若间隔过长,血药浓度可能低于治疗阈值。

2. 剂型特殊性:缓释片、肠溶片若被掰开或嚼碎,可能导致药物突释(如硝苯地平缓释片引发低血压)或胃黏膜损伤(如阿司匹林肠溶片)。

二、常见药物的黄金时间表(附科学依据)

| 药物类别 | 代表药物 | 最佳时间 | 作用机制 |

|-||-|--|

| 降压药 | 氨氯地平 | 早晨7点 | 控制晨间血压高峰,减少心血管事件风险 |

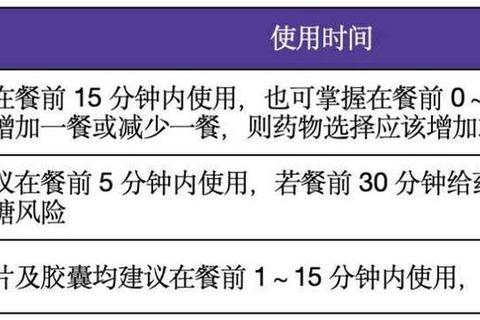

| 降糖药 | 二甲双胍 | 餐前30分钟 | 减少胃肠道刺激,促进葡萄糖利用 |

| 抗抑郁药 | 舍曲林 | 早晨或固定时段 | 避免夜间服药影响睡眠,需维持血药浓度稳定 |

| 抗肿瘤药 | 曲美替尼 | 上午10点 | 抑制肿瘤细胞分裂活跃期 |

| 非甾体抗炎药 | 布洛芬 | 餐后1小时 | 降低胃黏膜损伤风险 |

三、特殊人群的精准管理策略

儿童用药:

孕产妇用药:

老年慢性病患者:

四、家庭用药管理的四大陷阱与破解方案

陷阱1:凭感觉调整剂量

陷阱2:混淆“空腹”定义

陷阱3:饮品送服禁忌

陷阱4:忽视疗程完整性

五、智能化工具与就医信号

1. 用药管理APP推荐:可设置多时段提醒、记录不良反应、生成用药报告(如“用药助手”“丁香医生”)。

2. 紧急就医指征:服药后出现呼吸困难、意识模糊、持续呕吐或皮疹扩散,需立即就医。

行动指南:

通过科学规划用药时间,患者不仅可提升疗效30%以上,更能将药物副作用风险降低50%。当每个家庭都能建立个性化的用药时刻表,健康管理的主动权才能真正掌握在自己手中。