在电子设备泛滥、信息碎片化的时代,孩子的专注力正面临前所未有的挑战。一项调查显示,近50%的学生存在上课分心、作业拖拉等问题,而专注力不足不仅影响学业成绩,更可能阻碍认知发展和情绪管理能力。本文基于儿童心理学、脑科学及教育实践,系统梳理专注力发展的关键要素,为家长和教师提供科学、可操作的解决方案。

一、认识专注力:大脑的“聚光灯”机制

专注力是大脑将心理资源集中于特定目标的能力,如同聚光灯般筛选重要信息。其核心维度包括:

1. 持续性:不同年龄段主动专注时长不同(如3岁约3分钟,12岁以上可达30分钟)。

2. 选择性:抵抗外界干扰的能力,例如在嘈杂环境中专注阅读。

3. 转换性:任务切换时的灵活调整能力,如被打断后快速回归学习状态。

典型问题表现:写作业频繁分心、阅读跳行漏字、指令执行困难、情绪易波动等。若症状持续6个月以上,需警惕注意力缺陷多动障碍(ADHD),此类儿童占学龄群体的5%-7%。

二、家庭环境:专注力培养的第一阵地

1. 优化物理空间

案例:一名7岁男孩通过划分独立学习区,作业专注时间从2分钟提升至15分钟。

2. 建立规律作息

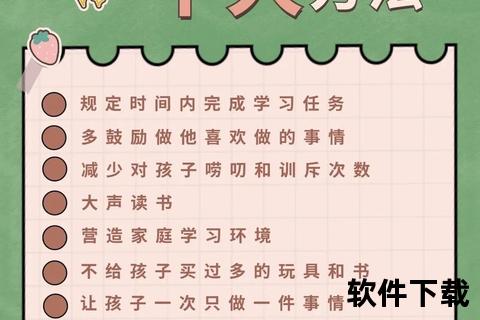

3. 家长行为准则

三、科学训练法:激活大脑的可塑性

1. 游戏化训练(适合4-12岁)

2. 认知行为策略

3. 专业干预工具

四、学校教育:构建支持性生态

1. 课堂设计策略

2. 教师支持技巧

3. 课间调节方案

五、何时需要就医?识别“异常信号”

若孩子出现以下情况,建议寻求专业评估:

1. 持续性症状:分心、多动、冲动行为超过6个月,且影响社交与学业。

2. 发育偏离:12岁后主动专注时间仍低于20分钟,或伴随阅读/书写障碍。

3. 情绪问题:因专注力不足产生自卑、焦虑或攻击行为。

诊断流程:包括行为量表测评、脑电图检查及感觉统合评估,结合家庭与学校观察综合判断。

六、长效维护:从习惯到能力的转化

1. 兴趣驱动:将学习任务与爱好结合,例如用恐龙主题故事练习数学应用题。

2. 责任赋能:让孩子自主规划周末日程,从“被动执行”转向“主动管理”。

3. 家庭协作:定期召开“专注力家庭会议”,分享进步与挑战,制定下一阶段目标。

专注力培养不是一场速成战,而是持续浸润的过程。从优化环境到科学训练,从家庭支持到学校协同,每个环节都需耐心与智慧。正如蒙特梭利所言:“除非被邀请,否则不要打扰孩子。” 尊重孩子的认知节奏,用科学方法激发内在动力,方能帮助他们在信息洪流中锚定方向,成长为心智坚韧的终身学习者。