一位35岁的女性因月经紊乱、经期延长就诊,B超显示子宫内膜厚度异常,最终被诊断为“子宫内膜增生”。这种疾病看似陌生,实则与女性健康息息相关——长期雌激素失衡可能引发子宫内膜异常增殖,甚至发展为癌前病变。数据显示,约1%~3%的无不典型增生患者可能进展为子宫内膜癌,而合并不典型增生时,这一风险可高达45%。本文将从科学机制、分型特点到日常管理,系统解析这一疾病的核心问题。

一、雌激素失衡:子宫内膜增生的核心推手

1. 雌激素与内膜的“失控生长”

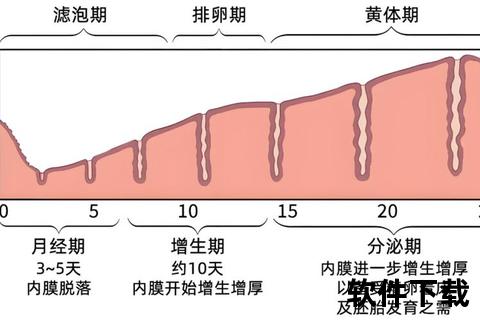

子宫内膜的正常增殖依赖于雌激素与孕激素的动态平衡。当雌激素持续刺激而缺乏孕激素拮抗时,内膜腺体过度增生,腺体与间质比例失调(>1:1),最终形成异常增厚。这种失衡常见于以下人群:

2. 高危人群画像

| 风险因素 | 机制解析 |

|-|--|

| 初潮早/绝经晚 | 雌激素累积暴露时间延长 |

| 不孕症 | 无妊娠期孕激素保护内膜 |

| 糖尿病/高血压 | 代谢紊乱加重激素失衡 |

| 遗传因素 | 林奇综合征等基因突变风险增加 |

二、分型解析:从良性增生到癌前病变

1. WHO分类体系(2014版)

根据细胞是否出现异型性,分为两类:

2. EIN分类:聚焦癌前病变

美国妇科肿瘤学会(SGO)提出“子宫内膜上皮内瘤变(EIN)”概念,强调其单克隆性增殖特征:

三、症状识别:警惕身体的“异常信号”

1. 典型表现

2. 特殊人群差异

| 人群 | 症状特点 |

|-|--|

| 育龄期女性 | 排卵障碍性出血为主 |

| 围绝经期女性 | 易被误认为更年期月经紊乱 |

| 合并肥胖/糖尿病者 | 症状隐匿,癌变风险显著升高 |

四、诊断与治疗:精准干预的“三步策略”

1. 诊断流程

2. 治疗方案选择

(1) 无不典型增生(EH)

(2) 不典型增生(AH/EIN)

五、预防与管理:从饮食到随访的全周期防控

1. 饮食禁忌(科学依据支撑)

| 禁忌类别 | 具体食物/饮品 | 作用机制 |

|-|--|--|

| 高雌激素食物 | 蜂王浆、雪蛤、大豆异黄酮 | 直接升高血雌激素水平 |

| 促炎性食物 | 油炸食品、反式脂肪酸 | 加重代谢紊乱和胰岛素抵抗 |

| 辛辣刺激物 | 酒精、辣椒、咖啡因 | 扩张血管导致异常出血加重 |

| 热性滋补品 | 阿胶、桂圆、红参 | 促进内膜血管增生 |

2. 生活方式干预

3. 随访监测

六、何时就医:关键预警信号

出现以下情况需立即就诊:

1. 非经期出血持续>7天

2. 绝经后任何形式的出血或排液

3. 经期出血量骤增(每小时浸透1片卫生巾)

4. 下腹疼痛进行性加重

子宫内膜增生既是激素失衡的“晴雨表”,也是癌症防御的“关键窗口期”。通过规范治疗(如孕激素或LNG-IUS)和生活方式调整(控制体重、饮食优化),多数患者可实现内膜逆转。记住:早诊断、分层治疗和长期随访,是阻断癌变链条的三大基石。