经期头痛是困扰众多女性的常见问题,常伴随月经周期反复发作,严重影响生活质量和情绪状态。数据显示,约63%的女性头痛与月经周期相关,其中部分患者头痛程度剧烈,甚至需要暂停日常活动。这种疼痛不仅与激素的周期性波动密切相关,也可能反映出身体内在的气血失衡状态。理解其背后的双重机制,是科学应对的关键。

一、症状特征与人群差异

经期头痛通常表现为单侧或双侧的搏动性疼痛,可能伴随恶心、畏光、怕声等症状。根据发作时间和表现形式可分为三类:

1. 典型性偏头痛:头痛前出现视觉异常(如闪光、盲点),疼痛集中在头部一侧,持续数小时至数天。

2. 普通型偏头痛:疼痛缓慢加重,可能扩散至整个头部。

3. 丛集性偏头痛:短时间内多次发作,伴随流泪、鼻塞等自主神经症状。

特殊人群需特别注意:

二、激素波动的“隐形推手”

雌激素水平的周期性变化是经期头痛的核心诱因。月经前1-3天,血清雌二醇浓度急剧下降,导致脑血管扩张和炎症介质释放。这一过程通过三重机制引发疼痛:

1. 血管反应:雌激素减少降低血管张力,颅内外血管异常扩张刺激痛觉神经。

2. 神经递质失衡:雌激素水平下降导致血清素减少,痛觉敏感性增强。

3. 前列腺素释放:子宫内膜脱落时释放的前列腺素,通过血液循环刺激脑血管。

值得注意的是,使用含雌激素的避孕药可能加剧这种波动。约30%女性在服用避孕药期间头痛频率增加,尤其在安慰剂服用期(模拟月经周期)症状显著。

三、气血不足的体质基础

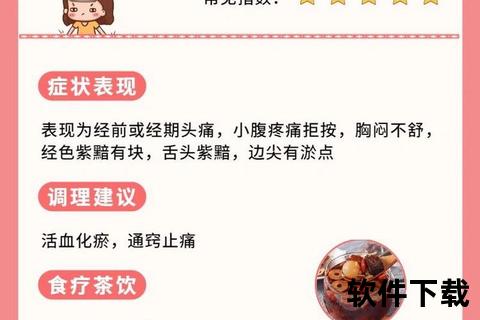

中医理论认为,“经行头痛”本质是气血运行失常。月经期经血外泄,若素体气血亏虚,则“脑失所养”引发隐痛;而肝郁气滞、瘀血阻络则导致“不通则痛”的剧烈头痛。

现代研究证实,这类体质常表现为:

这类体质女性往往存在长期亚健康状态,如熬夜、过度节食、情绪压力等,进一步加剧气血耗损。

四、诊断与自我评估

当头痛每月发作≥2次,且与月经周期高度相关时,需考虑经期偏头痛。建议记录“头痛日记”,包括:

预警信号(需及时就医):

临床检查通常包括激素六项、经颅多普勒、必要时MRI排除器质病变。

五、中西医结合治疗方案

(一)急性发作期缓解

1. 药物干预:

2. 物理疗法:

(二)长期调理策略

1. 激素调节:

2. 气血调补:

3. 生活方式干预:

六、特殊人群注意事项

1. 青少年:优先选择针灸(取穴百会、三阴交)替代止痛药,避免影响发育。

2. 备孕女性:禁用曲坦类药物,可改用钙通道阻滞剂(如氟桂利嗪)。

3. 更年期女性:激素替代治疗需配合活血化瘀中药(如川芎、丹参),降低血栓风险。

七、预防与管理体系

建立三级预防网络:

1. 一级预防:经前1周限制酪胺食物(奶酪、腌制品),每日补充镁剂200mg。

2. 二级预防:每月头痛≥3次时,持续服用养血清脑颗粒2-3个月。

3. 三级预防:采用生物反馈疗法,训练自主神经调节能力。

经期头痛不仅是生理信号,更是整体健康的警示灯。通过科学识别激素与气血的双重作用机制,配合阶梯式干预方案,多数患者可实现症状显著改善。记住:当自我调理效果有限时,及时寻求妇科与神经内科联合诊疗,是打破疼痛循环的关键一步。