科学断奶指南:幼儿最佳断奶年龄与健康影响解析

adminc2025-04-14心理健康专栏18 浏览

母乳喂养是母婴之间最珍贵的纽带,但随着孩子成长,如何科学断奶成为每个家庭必须面对的课题。这不仅关乎孩子的营养过渡,更涉及生理发育、心理适应及家庭养育方式的转变。以下是基于最新研究和临床实践的科学断奶指南——

一、断奶的黄金窗口期:年龄与信号的科学解读

1. 最佳断奶年龄的权威建议

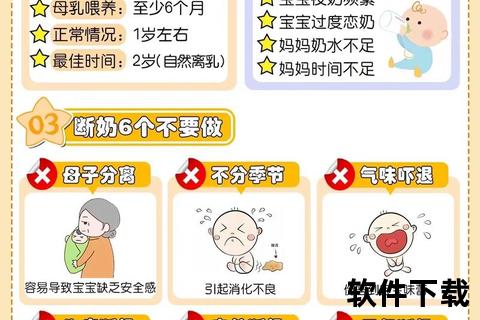

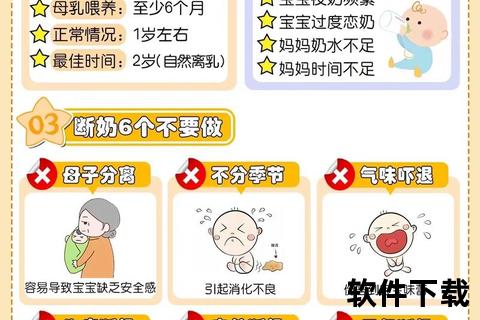

国际标准:世界卫生组织(WHO)建议母乳喂养持续至2岁或更久,前6个月纯母乳喂养,之后逐步添加辅食。

个体化差异:美国儿科学会指出,1岁后若母婴双方适应良好,可继续哺乳;但若出现以下信号,可考虑启动断奶计划:

宝宝信号:对辅食兴趣增加、自主减少吃奶频率、能熟练使用杯子;

母亲需求:乳汁分泌减少、回归职场压力或健康问题。

季节选择:春秋季气候温和、果蔬丰富,是断奶的理想时机,可降低因食欲波动或感染风险。

2. 过早或过晚断奶的风险

过早断奶(<1岁):可能增加过敏、肠道感染风险,且需依赖配方奶粉的营养补充。

过晚断奶(>2岁):可能引发蛀牙、过度依赖母乳安抚,影响自主进食能力和心理独立性。

二、科学断奶策略:循序渐进与替代方案

1. 渐进式断奶的四大步骤

1. 减少单次哺乳量:从日间非主要哺乳时段(如上午加餐)开始,逐步缩短哺乳时间。

2. 替代喂养方式:

6-12月龄:引入铁强化配方奶,用奶瓶或学饮杯过渡;

>1岁:可直接尝试鲜牛奶(需确认无乳蛋白过敏)。

3. 心理安抚替代:通过绘本、玩具或亲子游戏转移注意力,减少“奶瘾”依赖。

4. 最后断夜奶:夜间哺乳是母婴情感联结的高峰,建议最后调整,避免睡眠紊乱。

2. 关键技巧:避免“断崖式断奶”

拒绝极端方法:涂抹辣椒水、母子分离等行为可能引发焦虑甚至创伤。

护理:若涨奶不适,可冷敷缓解,少量吸出乳汁至舒适即可,避免刺激泌乳。

三、断奶期的健康影响与营养管理

1. 生理健康:免疫与发育的双重保护

免疫支持:母乳中的抗体和低聚糖持续增强肠道屏障功能,降低白血病等血液系统肿瘤风险。

营养衔接:

每日奶量:1岁后需保证500ml乳制品(配方奶/牛奶);

辅食搭配:优先引入高铁食物(红肉、强化米粉)和维生素C丰富的果蔬以促进铁吸收。

2. 心理健康:情感过渡的核心

母婴联结重塑:通过拥抱、抚触等非哺乳互动维持安全感。

行为引导:若孩子出现焦虑或倒退行为(如咬手指),需耐心安抚而非强制纠正。

四、常见误区与特殊场景应对

1. 误区澄清

“母乳6个月后无营养”:错误!母乳成分随婴儿需求动态调整,始终提供活性营养。

“断奶后立刻瘦身”:哺乳期热量消耗高,突然断奶需调整饮食结构,避免体重反弹。

2. 特殊人群的断奶策略

早产儿/过敏儿:建议延长母乳喂养至矫正月龄1岁后,或采用水解蛋白奶粉过渡。

职场妈妈:可保留早晚亲喂,白天用吸奶器维持泌乳,逐步减少吸奶频率。

五、行动建议:制定个性化断奶计划

1. 评估准备度:通过“三日记录法”观察孩子进食和情绪状态,确认是否具备断奶基础。

2. 家庭协作:父亲参与喂养(如用奶瓶喂奶),分散孩子对母亲的依赖。

3. 就医指征:若出现持续拒食、体重下降或反复感染,需及时咨询儿科医生。

断奶不是喂养的终点,而是孩子迈向独立的第一步。科学断奶的核心在于尊重孩子的生理节奏,通过温和过渡实现营养与情感的双重平衡。正如国际母乳会倡导的:“断奶应如花开自然,而非秋风扫落叶。” 每个家庭都可在专业指导下,找到最适合自己的“断奶方程式”。