子宫是女性健康的“晴雨表”,但有一种疾病常被误认为是普通的“痛经”,实则可能引发不孕、贫血甚至子宫结构破坏——它就是子宫腺肌症。据统计,约7%-23%的育龄女性受其困扰。本文将从科学角度解析其病因、症状及防治策略,帮助女性更好地守护健康。

一、病因解析:为何子宫内膜会“迷路”?

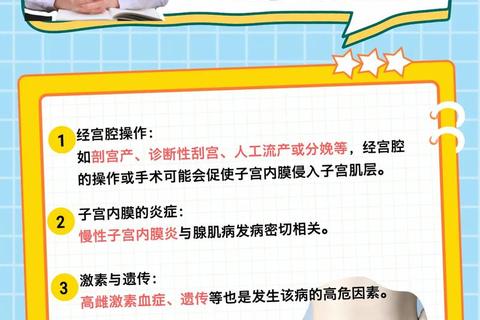

子宫腺肌症的本质是子宫内膜组织异常侵入子宫肌层,形成病灶。其具体机制尚未完全明确,但以下因素可能共同作用:

1. 激素失衡:雌激素水平异常升高是核心诱因。长期雌激素刺激导致内膜细胞异常增殖。

2. 子宫创伤:多次流产、剖宫产或宫腔操作(如刮宫)可能破坏子宫壁屏障,使内膜细胞“钻入”肌层。

3. 遗传与炎症:家族史患者的发病风险增加,慢性子宫内膜炎也可能促进疾病进展。

4. 生殖道梗阻:经血逆流可能导致内膜细胞异位种植。

特殊群体警示:40-60岁女性、有生育史或长期压力大者风险更高。

二、症状识别:从轻微不适到“难以忍受”

子宫腺肌症的症状呈现渐进性加重特点,需警惕以下表现:

1. 月经异常

2. 非经期不适

3. 生育障碍

注意:约30%患者早期无症状,仅通过体检发现,因此定期妇科检查至关重要。

三、诊断方法:精准锁定“隐藏的病灶”

1. 基础检查

2. 进阶影像

3. 金标准:组织病理学检查(通过手术获取标本)。

四、科学防治策略:从“控制症状”到“保护子宫”

(一)药物治疗:缓解症状的“第一道防线”

1. 止痛药:非甾体抗炎药(如布洛芬)短期缓解疼痛,但长期使用需警惕胃肠道副作用。

2. 激素治疗

(二)手术治疗:根治与生育的平衡

1. 保守性手术:

2. 根治性手术:子宫切除术适用于症状严重、无生育需求者,可彻底消除病灶。

(三)生活方式干预:日常管理的“三大支柱”

1. 饮食调整

2. 运动管理

3. 情绪调节

五、紧急应对与就医指征

1. 居家应急处理

2. 必须就医的情况:

六、预防:从源头减少发病风险

1. 减少子宫创伤:避免不必要的宫腔操作,科学避孕降低流产风险。

2. 定期筛查:育龄女性每年做一次妇科超声,尤其是有家族史者。

3. 健康管理:控制体重(BMI<24)、限酒,维持激素平衡。

子宫腺肌症虽非恶性疾病,却可能严重影响生活质量。通过科学认知、早期干预和规范治疗,女性完全能够控制病情。记住:疼痛不是“必须忍受”的常态,及时就医是对自己最好的关怀。