炎症是人体对抗感染或损伤的防御反应,但处理不当可能引发健康风险。面对红、肿、热、痛等症状时,许多人会自行服用“消炎药”,却不知不同药物的作用机制、适用场景和潜在风险差异显著。本文从科学角度解析西医抗生素与中医清热解的核心区别,并提供实用用药指导。

一、西医消炎药:对抗细菌感染的精准武器

西医的“消炎药”主要指抗生素和非甾体抗炎药(NSAIDs)。抗生素通过直接杀灭或抑制细菌生长发挥作用,例如青霉素类(如阿莫西林)、头孢菌素类(如头孢克肟)和大环内酯类(如阿奇霉素)。这类药物适用于明确由细菌感染引发的疾病,如肺炎、尿路感染、中耳炎等。使用时需严格遵循“足量、足疗程”原则,否则易导致细菌耐药性。

典型症状与用药选择

副作用管理

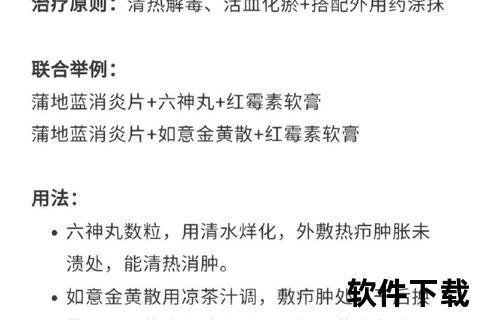

二、中药清热解:调节内环境的整体疗法

中医的“清热解”并非直接杀菌,而是通过清除体内热毒、改善微环境达到消炎效果。常见药物包括金银花、连翘、板蓝根等单味药,以及牛黄解毒片、黄连上清丸等复方制剂。这类药物适用于病毒性感冒初期、慢性炎症(如复发性口腔溃疡)以及抗生素耐药的情况。

适用场景解析

现代药理验证

实验室研究显示,黄连中的小檗碱可抑制金黄色葡萄球菌生物膜形成,板蓝根多糖能增强巨噬细胞吞噬能力。但中药成分复杂,需在中医辨证指导下使用。

三、特殊人群用药指南

儿童

孕妇

老年人

四、何时就医与家庭应急处理

居家护理建议

紧急就医信号

五、预防炎症的科学策略

1. 饮食调节:增加Omega-3脂肪酸(深海鱼、亚麻籽)摄入,减少促炎食物(油炸食品、精制糖)。

2. 运动免疫:每周150分钟中等强度运动可提升中性粒细胞活性。

3. 环境控制:使用空气净化器降低PM2.5暴露,减少呼吸道炎症风险。

合理用药的核心在于“对症”而非“对名”。无论是西药抗生素还是中药清热解,均需在明确病因后规范使用。建立“感染科医生+中医师”的联合诊疗模式,可最大限度降低药物滥用风险。