夏日炎炎,不少人因贪凉、饮食不当而出现头痛发热、恶心腹泻等症状,这些往往与暑湿侵袭有关。一株被称为“夏月麻黄”的中药——香薷,便成为化解暑湿的天然良方。其独特的解表化湿与利水消肿功效,既能驱散体表寒邪,又能调理脾胃功能,堪称夏季养生防病的关键。

一、解表化湿:驱散暑湿的“天然屏障”

香薷辛温发散的特性使其成为化解“阴暑证”的核心药材。当人体在夏季过度贪凉(如长时间吹空调、过量食用冷饮)时,体表毛孔张开,外界的寒湿邪气易通过开放的毛孔侵入体内,形成“外寒内湿”的病理状态。这种状态下,患者常出现恶寒发热、头身沉重、无汗胸闷等症状,而香薷中的挥发油成分(如麝香草酚、香荆芥酚)能刺激皮肤毛细血管扩张,促进汗液分泌,将体表寒湿邪气随汗液排出。

在调理脾胃方面,香薷通过黄酮类物质调节胃肠蠕动。夏季湿邪困脾导致的腹胀、食欲不振,可用香薷配伍扁豆、厚朴制成香薷饮,既可解表散寒,又能化湿和中。现代药理学研究证实,其提取物对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等致病菌有显著抑制作用,这也是香薷能改善暑湿型胃肠炎的重要机制。

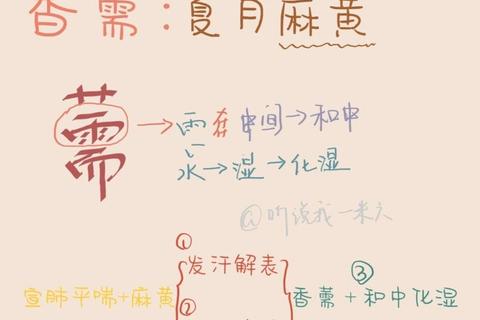

与麻黄相比,香薷发汗力温和,更适合暑热伤气的季节使用。正如李时珍所言:“香薷乃夏月解表之药,如冬月之用麻黄”。二者的核心区别在于,麻黄侧重开通腠理,而香薷兼具化湿和中之功,更适合暑季表寒里湿的复杂病机。

二、利水消肿:调节水液代谢的双向机制

香薷对水液代谢的调节具有“双向智慧”。一方面,其挥发油成分能宣通肺气,通过“提壶揭盖”原理促进尿液生成;通过改善脾胃运化功能,从源头减少水湿生成。这种双重作用使其既能缓解急性水肿(如暑热导致的下肢浮肿),又可调理慢性水液代谢紊乱。

典型应用场景包括:暑湿型水肿患者,可用香薷15克配伍白术10克煎服;小儿急性肾炎初期水肿,可取香薷5克配伍玉米须20克代茶饮。但需注意,阴虚型水肿(伴口干舌红、小便短赤)不宜单用香薷,需配伍生地、麦冬等滋阴药物。

现代研究揭示了其利尿作用的分子机制。香薷中的香荆芥酚能激活肾脏AQP2水通道蛋白表达,同时抑制炎症因子IL-6的产生,这种双重调节作用既能增加尿量,又能减轻组织水肿。

三、夏季应用:从治疗到预防的完整方案

在暑湿感冒初期(出现恶寒无汗、头身疼痛时),可立即冲泡香薷薄荷茶(香薷5克、薄荷3克)。若伴有呕吐腹泻,推荐香薷二豆饮:取香薷10克、白扁豆30克、绿豆20克,煎煮后加少许盐调味,既能补充电解质,又能止呕止泻。

药膳养生方面,推荐三款经典配伍:

1. 香薷茯苓粥:香薷10克、茯苓15克、大米50克,适合脾虚湿盛人群

2. 三花解暑汤:香薷、金银花、扁豆花各5克,煎煮代茶,预防暑热证

3. 香薷鲫鱼汤:新鲜香薷20克配伍鲫鱼1条,适合产后虚性水肿

特殊人群需特别注意:孕妇使用香薷每日不宜超过3克;儿童建议采用外用法,如香薷煮水擦浴退热;糖尿病患者可选择无糖型香薷制剂。

需要警惕的是,若出现高热不退(体温>39℃)、意识模糊或严重脱水(尿量明显减少、皮肤弹性差),提示可能发展为重症中暑,应立即就医。临床上常见误区是将香薷用于阳暑证(高热多汗、口渴烦躁),这会加重气阴耗伤,正确做法是配伍石膏、知母等清热药。

健康提示:夏季清晨采摘的香薷嫩叶(以花未全开者为佳),洗净后与薄荷叶共同捣汁,兑入蜂蜜制成天然解暑饮,既能保留有效成分,又避免煎煮导致的挥发油损失。保存时建议阴干后密封冷藏,半年内使用完毕以保证药效。通过科学运用这株“夏日守护草”,我们不仅能缓解暑湿不适,更能从根本上提升夏季抗病能力。