发热、疼痛是生活中常见的健康问题,但如何选择安全有效的药物却暗藏风险。提到“安乃近”,许多人并不陌生——这种白色药片曾是几代人的退烧“救命药”,却在近年被国家药监局全面禁用。为何一种使用近百年的药物会突然退出历史舞台?本文将揭开其背后的科学争议与安全警示。

一、安乃近的解热镇痛机制与历史应用

作用原理

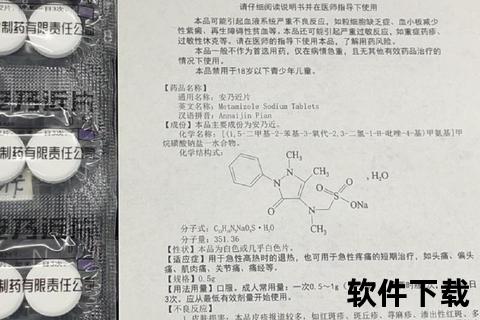

安乃近属于吡唑酮类解热镇痛药,其化学成分是氨基比林与亚硫酸钠的结合物。它通过抑制中枢神经系统中的前列腺素合成酶(COX),减少致热物质和痛觉信号的传递,从而快速降低体温并缓解疼痛。研究显示,安乃近的退热速度比同类药物更快,尤其在急性高热时效果显著。

历史地位

自1922年上市以来,安乃近凭借其“立竿见影”的效果风靡全球。在中国,它曾是家庭药箱的常备药,与阿司匹林、对乙酰氨基酚并称“三大退烧药”。数据显示,20世纪90年代我国每年消耗安乃近原料药超过3000吨,足见其普及程度。

二、争议焦点:疗效与风险的失衡

致命副作用浮出水面

尽管退热效果显著,安乃近的严重不良反应逐渐引起警惕:

1. 血液系统毒性:约1.1%的患者出现粒细胞缺乏症(免疫细胞急剧减少),导致感染风险骤增,死亡率高达7%-10%。

2. 过敏反应:包括荨麻疹、剥脱性皮炎,甚至过敏性休克。2008年数据显示,我国因安乃近引发的过敏性休克病例中,63.6%导致死亡。

3. 肝肾损伤:长期使用可引发转氨酶升高、急性肾功能衰竭。

典型案例

2018年,广西一名3岁女童因安乃近滴鼻退烧后出现呕吐、昏迷,最终因多器官衰竭死亡。类似悲剧在全球范围内屡见报道,促使多国重新评估其风险收益比。

三、全球监管行动与中国的政策转向

国际禁用趋势

1974年瑞典率先禁用安乃近,随后美国(1977年)、日本、澳大利亚等30余国陆续将其撤市。目前欧美国家仅允许兽用。

中国药监局的决策

2020年3月,国家药监局全面叫停安乃近注射液、滴鼻液等剂型;2021年11月进一步注销安乃近片注册证书,标志着其彻底退出中国市场。这一决策基于两项核心评估:

1. 风险大于获益:现有数据表明,安乃近的严重不良反应发生率远超同类药物。

2. 替代药物成熟:布洛芬、对乙酰氨基酚等药物兼具安全性与有效性。

四、安全退热的科学建议

家庭应对策略

✔️ 对乙酰氨基酚:适用于3月龄以上婴幼儿及成人,肝功能正常者每日不超过4次。

✔️ 布洛芬:6月龄以上儿童首选,但脱水或哮喘患儿需慎用。

❌ 禁止交替使用两种退烧药(增加肝肾负担)

❌ 避免与复方感冒药联用(成分重叠导致过量)

特殊人群注意事项

五、反思与启示:从安乃近事件看合理用药

安乃近的退市不仅是医学进步的体现,更是对“速效迷信”的深刻警示:

1. 警惕“老药”风险:传统药物需通过现代循证医学重新验证。

2. 重视不良反应监测:患者用药后若出现皮疹、乏力、尿量减少等症状,应立即停药并就医。

3. 推动用药教育:一项调查显示,我国60%的家庭仍存有过期或高风险药物,定期清理药箱至关重要。

医学的本质是权衡利弊的艺术。安乃近的兴衰史提醒我们:没有“神药”,只有“慎药”。在发热面前,科学评估、理性选择,才能守住健康的第一道防线。