丹参作为传统中药的代表之一,因其活血化瘀的功效被广泛用于心脑血管疾病的辅助治疗。随着“中药无毒”观念的根深蒂固,许多人将丹参片视为日常保健药长期服用,却忽视了其潜在的副作用风险。本文结合医学研究和临床案例,系统梳理丹参片的使用禁忌与长期危害,帮助公众建立科学用药观念。

一、丹参片的主要作用与适用场景

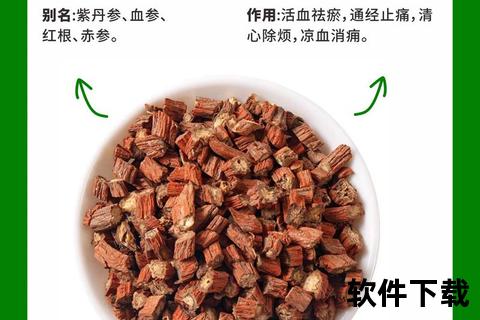

丹参片以丹参、三七、冰片为主要成分,具有扩张冠状动脉、改善微循环、抑制血小板聚集等作用,常用于冠心病引起的心绞痛、胸闷,以及气滞血瘀型高血压的辅助治疗。现代药理学研究证实,其有效成分丹参酮能调节血脂、抗动脉粥样硬化,但需注意的是,丹参片仅作为辅助治疗手段,无法替代降压药或降脂药。

二、长期服用丹参片的六大潜在危害

1. 低钾血症:隐匿的电解质失衡

丹参可增加肾小球滤过率,导致尿钾排泄增多。研究发现,连续服用复方丹参片1个月后,部分患者血钾浓度下降,出现腹胀、乏力、心律失常等症状。建议长期用药者通过香蕉、土豆等食物补钾,必要时口服钾补充剂。

2. 胃肠道损伤:冰片的双重作用

复方丹参片中的冰片含量较高(约0.1g/片),其芳香走窜特性易刺激胃黏膜。临床统计显示,约15%的患者出现恶心、呕吐、胃痛,甚至诱发胃溃疡。建议饭后服用,并避免与辛辣食物同食。

3. 凝血功能障碍:出血风险上升

丹参的抗血小板聚集作用可能干扰凝血机制。案例显示,长期服用者易出现牙龈出血、皮下瘀斑,严重者可能发生消化道出血或颅内出血。需特别注意与阿司匹林、华法林等抗凝药的联合使用风险。

4. 心脏功能减退:耗气伤阳的隐患

冰片的寒凉性质可能损伤阳气,导致心气不足。研究发现,虚寒体质患者长期服用后,心肌收缩力下降,运动耐量降低。中医建议配伍黄芪、党参等补气药物以平衡药性。

5. 肝肾代谢负担:慢性毒性的累积

尽管动物实验显示丹参对肝肾功能无明显损害,但临床发现大剂量使用可能升高转氨酶,尤其与对乙酰氨基酚等肝毒性药物联用时风险倍增。建议每3个月监测肝肾功能。

6. 过敏反应:从皮疹到休克

丹参酮等成分可能引发过敏反应,轻者表现为皮肤瘙痒、红斑,重者出现喉头水肿、过敏性休克。首次用药后需密切观察,出现异常立即停药。

三、特殊人群的用药禁忌

四、科学用药的行动建议

1. 遵循“三不原则”

2. 动态监测与干预

3. 个体化用药方案

丹参片的疗效建立在精准辨证的基础上,其“活血”特性既是治疗优势,也可能成为健康隐患。对于心脑血管疾病患者,规范治疗(如他汀类药物、抗血小板治疗)仍是核心,丹参片仅作为辅助手段。当身体发出不适信号时,及时就医远比盲目坚持用药更重要。