在儿童常见感染性疾病中,合理使用抗生素是保障治疗效果的关键。作为广谱青霉素类药物,阿莫西林颗粒因其安全性高、剂型适口等特点,成为儿童细菌感染治疗的常用选择。但如何正确判断用药时机、掌握剂量规范、规避潜在风险,仍是困扰广大家长的难题。

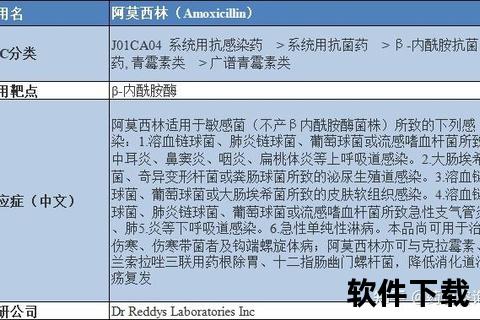

一、科学认知:阿莫西林的作用机制与适应范围

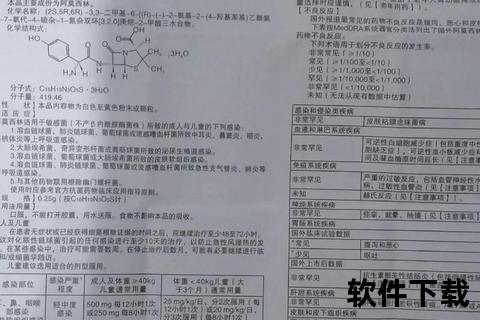

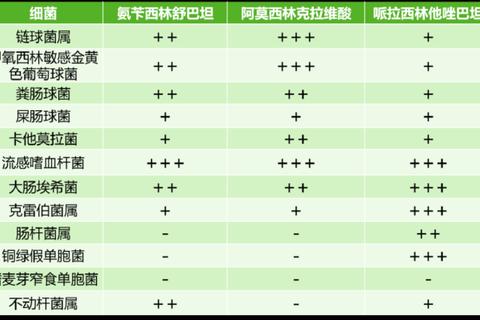

阿莫西林通过抑制细菌细胞壁合成发挥杀菌作用,对溶血性链球菌、肺炎链球菌等革兰阳性菌,以及大肠埃希菌、流感嗜血杆菌等革兰阴性菌均有效。其颗粒剂型专为儿童设计,草莓口味易接受,冷开水冲服便于吞咽,特别适合6个月以上婴幼儿及学龄前儿童。

适用场景明确:

需特别提醒:90%的普通感冒由病毒引起,此时使用阿莫西林不仅无效,反而可能破坏肠道菌群平衡,增加耐药风险。

二、精准判断:儿童细菌感染的特征识别

病毒性与细菌性感染的鉴别直接影响用药决策,家长可通过"三看一测"初步判断:

1. 看体温曲线:细菌感染常表现为持续高热(>39℃超过3天),退烧药效果差

2. 看分泌物性状:鼻腔脓涕、咽喉白色渗出物、耳道流脓等提示细菌感染

3. 看精神状态:细菌感染患儿多表现为持续萎靡、食欲显著下降

4. 测炎症指标:C反应蛋白(CRP)>20mg/L、降钙素原(PCT)升高需警惕细菌感染

典型警示症状:若感冒后症状持续加重超过10天,或退烧后2-3天再次高热,应立即就医排查细菌性并发症。

三、规范用药:剂量计算与疗程管理

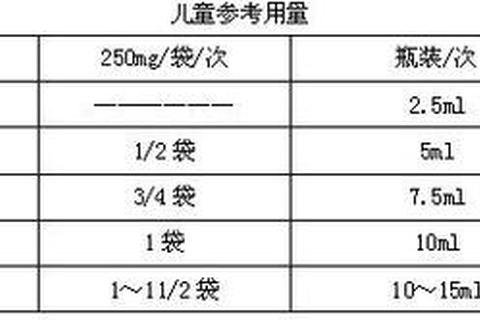

儿童用药需严格按体重精准计算(20-40mg/kg/日),分3次间隔8小时服用。以市售0.125g/包规格为例:

疗程需足量完成:

特别注意:早产儿及3月龄内婴儿需慎用,必须使用时需在儿科医生指导下调整剂量。

四、风险防控:不良反应识别与应对

约5%-10%患儿可能出现药物反应,家长需掌握分级处理原则:

青霉素过敏家族史患儿用药前必须进行皮试,既往有哮喘、湿疹等过敏体质儿童更易发生交叉过敏,需加强用药监测。

五、特殊场景用药建议

1. 合并用药禁忌:避免与活菌制剂(如妈咪爱)同服,间隔至少2小时;与丙磺舒联用需减少剂量

2. 疫苗接种期:使用抗生素期间可正常接种灭活疫苗,但活疫苗(如麻腮风)需间隔1个月

3. 慢性病患儿:肾功能不全者需调整剂量,内生肌酐清除率<30ml/min时减量50%

行动指南:儿童安全用药四步原则

1. 先诊断后用药:发热24小时后进行血常规检查再决定是否用抗生素

2. 记录用药日志:包括每次服药时间、剂量及身体反应

3. 设置用药提醒:使用智能药盒或手机闹钟防止漏服、错服

4. 建立应急方案:家庭常备抗过敏药物(如西替利嗪滴剂),熟知就近急诊路线

当患儿出现呼吸频率加快(>50次/分)、指甲床发绀、持续嗜睡等情况时,提示可能发展为重症感染,需启动紧急医疗响应。

科学用药的本质是在疗效与安全间寻找平衡点。通过掌握病原学判断方法、规范剂量计算、建立风险应对机制,家长完全能够将阿莫西林转化为守护儿童健康的有效武器。但切记:任何抗生素都不能替代免疫系统的核心作用,均衡营养、规律作息、适时疫苗接种才是抵御感染的根本防线。