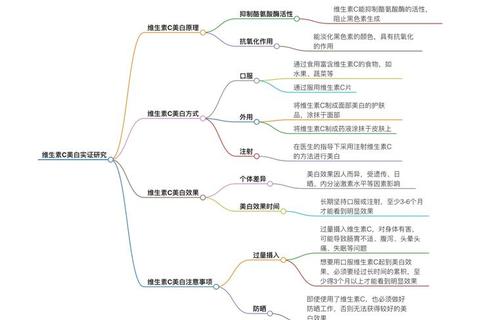

维生素C的美白功效常被过度神化,也常因错误使用适得其反。一位32岁的女性因连续三个月每天服用2000毫克维生素C片,不仅出现腹泻和尿频症状,皮肤反而出现局部暗沉——这种矛盾现象揭示了维生素C美白的复杂性。

一、黑色素调控:维生素C的美白核心机制

人体肤色由黑色素的数量与分布决定。黑色素细胞内的酪氨酸酶是合成黑色素的关键酶,其活性与铜离子密切相关。维生素C的美白作用主要通过以下路径实现:

1. 抑制酪氨酸酶活性:维生素C的还原性使其能与酪氨酸酶中的铜离子结合,直接阻断酶活性,减少黑色素生成(原理类似“关闭黑色素工厂的电源开关”)。

2. 还原已形成的黑色素:将氧化态的多巴醌还原为多巴,中断黑色素合成链式反应,类似“拆除已搭建的黑色素积木”。

3. 抗氧化防护:清除紫外线诱导的自由基,避免其激活黑色素细胞信号通路,相当于在皮肤表面建立“抗氧化防护罩”。

值得注意的是,维生素C对遗传性黑色素细胞数量增多导致的肤色深效果有限,更适合改善日晒、炎症后色素沉着。

二、科学使用方法:剂量、形式与协同策略

(一)内服:剂量精准是关键

(二)外用:稳定性决定有效性

普通维生素C(L-抗坏血酸)因易氧化失活,需选择经改良的衍生物产品:

注意:直接将药片研磨敷脸无效,因普通维C无法穿透角质层,且酸性环境可能破坏皮肤屏障。

三、常见误区与风险警示

1. “高浓度=高效”陷阱:20%浓度的维生素C精华效果并非线性提升,反而可能引发刺痛、脱皮。敏感肌应从5%浓度开始建立耐受。

2. 光敏性误解:维生素C本身不导致光敏,但含维生素C棕榈酸酯的产品遇紫外线可能产生脂质过氧化物,建议夜间使用此类产品。

3. 混合使用风险:与烟酰胺同时使用时,需间隔30分钟以上,避免短时间内酸碱中和降低活性。

四、特殊人群的定制方案

五、效果监测与就医指征

正常使用下,肤色提亮通常在4-8周显现。若出现以下情况需立即停用并就医:

维生素C的美白价值建立在科学认知与精准使用之上。它既非“美白仙丹”,也非“无效安慰剂”,而是需要根据个体差异动态调整的护肤工具。当美白需求超出护肤品作用范围时(如先天性色素疾病),应及时寻求皮肤科医生的光电联合治疗方案。