私密处的健康问题常让女性陷入困扰,外阴瘙痒、分泌物异常不仅影响日常生活,更可能成为妇科疾病的信号。作为常见的局部治疗方式,妇科凝胶因其直达病灶、使用便捷的特点被广泛应用,但临床数据显示,约35%的患者因操作不当导致疗效不佳甚至引发新问题。本文将从科学视角拆解这一剂型的正确使用逻辑。

一、药物作用机制与适用场景

妇科凝胶多采用缓释技术,其胶状基质能在黏膜形成保护层,持续释放抗菌成分(如克霉唑、苦参碱)或益生菌,通过抑制病原微生物增殖、调节菌群平衡发挥作用。适用于细菌性炎、宫颈柱状上皮异位等疾病引发的瘙痒、灼痛症状,但对真菌性感染需配合口服抗真菌药物。

特殊人群需警惕:孕妇使用前必须经医生评估,孕早期禁用含甲硝唑成分凝胶;处女膜完整者禁止给药,可选择外涂剂型;糖尿病患者出现豆腐渣样分泌物时,需先排除霉菌感染。

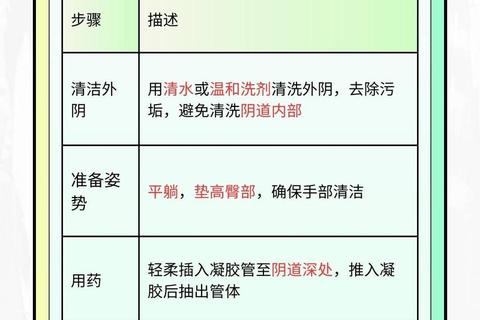

二、阶梯式操作全流程解析

准备阶段

1. 时机选择:最佳给药时间为睡前,平卧位可减少药物流出,研究证实睡前用药可使药物停留时间延长2.3倍。避开月经期,经血会改变pH值,降低药物活性成分效力。

2. 清洁消毒:用37℃温水冲洗外阴,避免使用碱性沐浴露。有冲洗需求者,建议选用醋酸氯己定溶液(浓度≤0.05%)。特别需注意指甲清洁,67%的继发感染与指甲藏匿细菌相关。

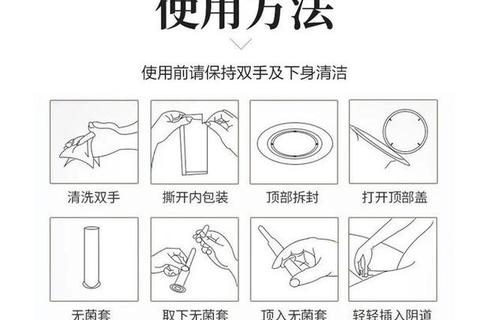

核心操作步骤

① 撕开铝箔包装时沿锯齿线完整撕开,避免凝胶管口污染。

② 采用膀胱截石位(仰卧屈膝),借助镜面反射辅助找准口,插入深度以7-8cm为宜,相当于中指指尖到第二指节长度。

③ 推注时匀速按压助推杆,过猛易导致凝胶堆积在前穹窿。完成给药后保持抬臀姿势15分钟,可配合凯格尔运动促进药物分布。

善后处理

使用后24小时内出现的棕褐色药渣属正常现象,建议穿着100%棉质内裤并每日更换。出现鲜红色出血或持续灼烧感应立即停药,这可能提示宫颈接触性出血或过敏反应。

三、隐蔽风险点与应对策略

认知误区

不良反应处理指南

| 症状表现 | 可能原因 | 应对方案 |

||||

| 外肿伴风团 | Ⅰ型过敏反应 | 立即口服氯雷他定,冰敷患处 |

| 持续性腹痛 | 药物误入宫颈管 | 急诊超声排除宫腔感染 |

| 灰白色膜状物 | 菌群失衡诱发霉菌 | 改用氟康唑栓剂 |

四、特殊场景下的灵活调整

哺乳期女性建议用药后暂停哺乳4小时,虽然局部用药全身吸收率仅0.2%-2%,但甲硝唑代谢物会改变乳汁味道。盆腔炎急性期患者需联合抗生素,单纯使用凝胶无法穿透输卵管黏膜。

疗效评估时间窗:轻度炎症连续使用6天可见效,慢性宫颈炎需坚持3个月经周期。治疗期间每2周需复查白带常规,重点观察线索细胞、过氧化氢浓度指标变化。

当私处不适持续超过72小时或伴随发热、腰骶酸痛时,务必警惕上行性感染风险。妇科凝胶作为局部治疗手段,必须与整体健康管理结合,包括控制血糖(糖尿病患者炎复发率是常人3倍)、补充乳杆菌制剂等。掌握这些科学细节,才能让这枚“微型生物导弹”精准发挥疗效。(本文不涉及任何品牌推荐,具体用药请遵医嘱)

延伸护理建议

建立用药日记记录分泌物性状变化,采用pH试纸(药店有售)监测酸碱度。日常预防可每周2次坐浴(水温40℃,加入5%硼酸粉),此举可将复发率降低41%。