妇科中药安全用药指南-常见疾病调理及疗效分析

19429202025-04-06药品大全9 浏览

妇科疾病困扰着众多女性,从月经不调、痛经到慢性盆腔炎等,中医药在缓解症状、调理体质方面展现出独特优势。中药的合理使用需建立在科学认知基础上——不同病症对应不同药材,特殊人群需调整用药方案,甚至部分看似“温和”的中草药也存在禁忌。如何安全有效地利用中医药解决妇科健康问题?以下从临床实践与科学指南出发,提供系统性指导。

一、常见妇科疾病的中药调理方案

1. 月经不调与痛经

典型症状:经期提前或延后、经量异常(过少或崩漏)、经期腹痛或腰酸。

核心病因:中医认为与气血失调(气滞、血瘀、血虚)、寒凝胞宫或肝郁脾虚相关。

用药方案:

气滞血瘀型:选用田七痛经胶囊(含三七、延胡索等),可活血化瘀、通经止痛。需注意经前3-5天开始服用,避免与人参同服。

寒凝血瘀型:艾附暖宫丸(含艾叶、香附、肉桂)温经散寒,适合小腹冷痛、经血色暗者。高血压患者慎用。

气血两虚型:八珍益母丸(党参、当归、益母草)补气养血,适合经后乏力、面色苍白者。感冒发热时停用。

案例参考:临床观察显示,艾附暖宫丸联合热敷治疗原发性痛经,总有效率可达85%以上。

2. 慢性盆腔炎

典型症状:反复下腹坠痛、腰骶酸痛、白带增多(黄稠或清稀)。

核心病因:湿热瘀结或寒湿阻滞经络。

用药方案:

湿热型:金鸡冲剂(含金银花、蒲公英)清热解毒,配合中药塌渍(外敷下腹部)促进局部吸收。

寒湿型:少腹逐瘀丸(含小茴香、干姜)温经散寒,适合遇冷痛甚者。皮肤破损处禁用外敷。

研究支持:中药塌渍联合抗生素治疗慢性盆腔炎,可缩短病程约30%。

3. 子宫肌瘤

典型症状:经量增多、经期延长、下腹包块。

核心病因:气滞血瘀或痰湿凝滞。

用药方案:

气滞型:桂枝茯苓丸(桃仁、茯苓)缓消癥块,需连续服用3个月经周期。

血瘀型:大黄䗪虫丸(含土鳖虫、水蛭)破血逐瘀,孕妇绝对禁用。

注意事项:肌瘤直径>5cm或引发严重贫血时,需优先考虑手术。

二、妇科中药安全用药原则

1. 辨证施治:避免“千人一方”

寒热辨别:舌苔白腻、畏寒者忌用龙胆泻肝汤(含栀子、黄芩)等寒凉药;舌红苔黄、便秘者慎用艾附暖宫丸。

虚实判断:气虚崩漏者若误用活血药(如益母草),可能加重出血。

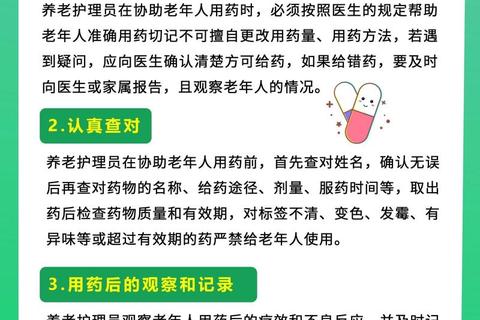

2. 剂型与用法规范

内服与外用区别:栓剂(如保妇康栓)直接作用于黏膜,需避开月经期;洗剂(如洁尔阴)浓度过高可能破坏菌群平衡。

疗程管理:慢性炎症(如盆腔炎)需连续用药2-3周,症状缓解后仍需巩固治疗。

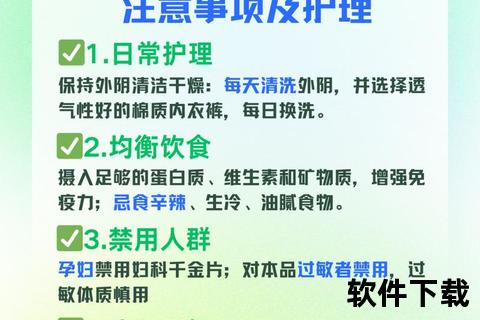

3. 特殊人群禁忌

孕妇:活血化瘀类(如桃仁、红花)可能引发流产;疏肝理气药(如香附)过量导致子宫收缩。

哺乳期:大黄、番泻叶等泻下药可通过乳汁引起婴儿腹泻。

过敏体质:首次使用含冰片、虫类成分(如䗪虫)的药物时,建议从小剂量试服。

三、中药疗效的科学评估与风险控制

1. 疗效判定标准

显效:症状消失(如痛经VAS评分下降≥75%)且3个月内无复发。

有效:症状减轻(VAS下降30%-74%)或复发间隔延长。

无效:用药2周后无改善。

2. 常见不良反应与处理

胃肠道反应:当归、熟地黄等滋腻药可能引起腹胀,建议饭后服用或配伍砂仁。

肝肾功能监测:长期服用含朱砂、雄黄的中成药(如某些安宫制剂)需定期检查肝酶。

3. 中西医结合路径

急症优先西药:如急性盆腔炎伴高热,需先用抗生素控制感染,再以中药巩固。

慢性病协同治疗:更年期综合征在激素替代疗法基础上,加用六味地黄丸可减少潮热发作频率。

四、特殊场景下的用药建议

1. 居家应急处理

痛经突发:生姜红糖水冲服元胡止痛片,配合关元穴艾灸(距离皮肤3cm,10-15分钟)。

外阴瘙痒:苦参、黄柏煎汤坐浴(浓度≤10%),避免抓挠以防感染。

2. 就医指征

红色警报:经期剧烈腹痛伴晕厥(警惕宫外孕);异常出血持续10天以上(排除子宫内膜病变)。

检查选择:超声(子宫肌瘤筛查)、HPV-DNA(宫颈病变)、激素六项(月经紊乱病因)。

五、预防与健康管理

1. 生活方式干预

饮食:寒性体质多食姜、桂圆;湿热体质宜用赤小豆、冬瓜利湿。

运动:八段锦“双手托天理三焦”可促进盆腔血液循环,每日练习10分钟。

2. 定期监测项目

基础项目:每年1次妇科超声、白带常规。

高危人群:40岁以上女性加测肿瘤标志物(CA125、HE4)。

3. 中医药特色预防

三伏贴:选取关元、肾俞等穴位,改善宫寒体质。

代茶饮:玫瑰花3g+陈皮5g泡水,缓解经前胀痛。

中医药在妇科疾病防治中具有整体调理、副作用较小的优势,但需遵循“辨证精准、用药有度”的原则。建议患者在医师指导下制定个性化方案,避免盲目自购“偏方”。国家卫健委数据显示,2025年90%的三级妇幼保健院将提供规范化中医药服务,这为女性健康提供了更可靠保障。