当身体出现红肿、疼痛或发热时,人们常会想到“消炎药”。消炎药并非单一类别,其作用机制与适用范围差异显著。误用不仅无法缓解症状,还可能引发耐药性、药物过敏等风险。本文将从科学角度解析消炎药的分类、作用机制及使用原则,帮助公众正确应对炎症问题。

一、消炎药的分类与作用机制

消炎药(抗炎药)广义上分为三大类:非甾体抗炎药、糖皮质激素和抗生素。需特别注意的是,抗生素仅针对细菌感染引发的炎症,而非所有炎症的“万能药”。

1. 非甾体抗炎药(NSAIDs)

作用机制:通过抑制环氧化酶(COX)活性,减少前列腺素(PG)合成,从而缓解炎症、疼痛和发热。

代表药物:布洛芬、阿司匹林、对乙酰氨基酚、双氯芬酸。

适用场景:

注意事项:

2. 糖皮质激素

作用机制:通过抑制免疫细胞活性和炎症因子释放,快速控制严重炎症。

代表药物:泼尼松、地塞米松、氢化可的松。

适用场景:

注意事项:

3. 抗生素(仅限细菌感染)

作用机制:通过杀灭或抑制细菌生长,间接消除细菌感染引发的炎症。

常见分类与代表药物:

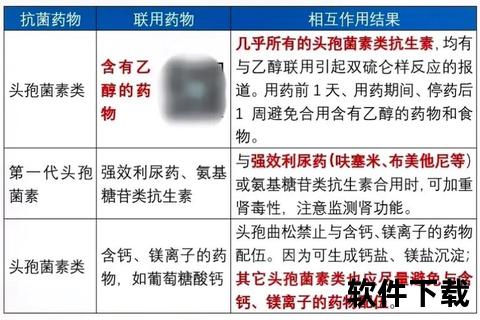

注意事项:

二、消炎药使用中的常见误区

误区1:将抗生素等同于消炎药

抗生素仅针对细菌感染,对病毒性感冒、无菌性炎症(如痛风)无效。例如,普通感冒多由病毒引起,使用阿莫西林反而增加副作用风险。

误区2:随意联合用药

非甾体抗炎药与糖皮质激素联用可能加剧消化道出血风险;布洛芬与抗凝药(如华法林)合用会增加出血倾向。

误区3:忽视特殊人群禁忌

三、炎症的识别与家庭处理建议

1. 症状评估

2. 家庭应急处理

3. 何时就医

四、预防炎症与合理用药原则

1. 区分炎症类型:细菌感染需抗生素,非感染性炎症首选NSAIDs或局部治疗。

2. 遵循阶梯用药:从低剂量、短疗程开始,避免过度依赖强效药物。

3. 关注药物相互作用:长期用药者定期检查肝肾功能。

4. 提升免疫力:均衡饮食、适度运动,减少感染风险。

消炎药是双刃剑,科学使用需基于精准的病因判断。普通家庭可常备布洛芬、对乙酰氨基酚等非处方药,但抗生素和激素类药物务必在医生指导下使用。记住:“消炎”不等于“杀菌”,对症下药才能安全有效。