对于备孕女性而言,排卵期是生命奇迹开启的黄金窗口。研究表明,约75%的备孕困难与排卵时间判断偏差有关。掌握科学识别方法,不仅关乎生育效率,更是女性了解自身生理节律的重要途径。

一、生理信号:身体发出的天然提示

1. 基础体温的周期性波动

排卵后黄体素分泌促使基础体温上升0.3-0.5℃,这种高温状态可持续至下次月经前。建议每日晨起固定时间(如6:00-7:00)测量舌下温度,连续记录3个月可发现规律。月经不调者可重点关注体温骤升日,此为排卵后标志。

2. 宫颈黏液的动态变化

排卵期分泌物呈现透明蛋清状,拉丝度可达8-10cm,显微镜下可见羊齿状结晶。建议用洁净手指蘸取观察:

3. 单侧下腹隐痛(排卵痛)

约20%女性在卵泡破裂时出现短暂钝痛,持续数分钟至48小时,常伴随少量出血(排卵期出血)。疼痛位置与排卵卵巢位置对应,可通过B超验证。

4. 激素波动引发的连锁反应

二、科学监测:精准捕捉黄金时段

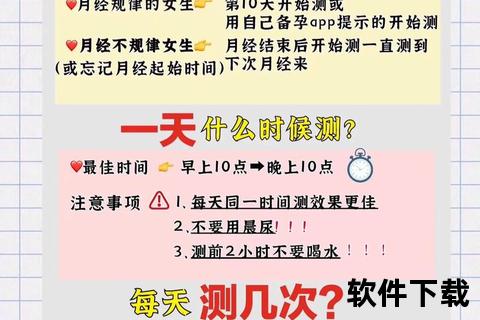

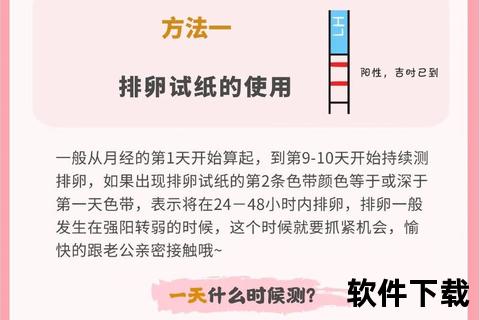

1. 居家检测工具

2. 医疗级监测方案

3. 特殊人群适配方案

三、误区修正与效率提升

1. 常见认知偏差

科学解析:存活72小时,建议排卵前3天开始隔日同房,成功率提升30%。

数据验证:后位式仅增加性快感,与受孕率无统计学关联。

2. 生活方式优化

四、预警信号与就医指征

1. 异常症状识别

2. 辅助生殖介入时机

五、个体化方案制定

建议采用"三级监测法":

1. 初级监测(月经规律者):月经推算+排卵试纸

2. 中级监测(周期波动±3天):基础体温+宫颈黏液观察

3. 高级监测(严重不规律/备孕失败):B超+激素联检

通过记录《排卵监测日志》(需包含体温曲线、分泌物性状、同房时间等要素),可帮助医生在10分钟内完成生育力评估。备孕夫妇可登录国家卫健委"全民健康信息平台"获取标准化记录模板。

生命的孕育既是科学也是艺术。当科技手段与身体信号形成双重验证,每个女性都能绘制出专属的生育力地图。建议每6个月复核监测数据,及时调整策略,让新生命的到来成为精准把握下的必然惊喜。