新生儿皮肤发黄是许多家长在宝宝出生后遇到的第一个健康问题,这通常与体内胆红素水平升高有关。据统计,超过80%的新生儿会出现黄疸,但并非所有情况都需要医疗干预。本文将系统解析这一现象的成因、识别方法及科学处理策略,帮助家长在关键时刻做出正确判断。

一、胆红素升高的生理基础

胆红素是红细胞分解后的产物,成年人每天约有1%的红细胞自然衰亡,但新生儿由于胎儿期红细胞数量多、寿命短(仅120天),出生后红细胞快速破裂,胆红素产量激增至成人的2-3倍。新生儿肝脏处理胆红素的能力仅相当于成人的1%,肠道菌群也未完全建立,导致胆红素代谢效率低下。

正常足月儿的总胆红素(TBIL)在出生后呈现动态变化:24小时内≤103μmol/L,1-2天达103-171μmol/L,3-5天逐渐下降。早产儿由于器官发育更不成熟,胆红素峰值可达255μmol/L且消退时间延长至3-4周。

二、黄疸类型与危险信号

生理性黄疸通常在出生后2-3天显现,4-6天达峰,7-10天消退。其特征包括:

病理性黄疸则表现为:

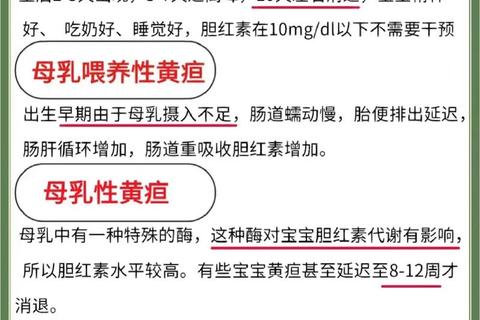

特殊类型的母乳性黄疸占所有病例的10%-30%,分为早发型(出生1周内)和迟发型(2周后),可能与母乳中的β-葡萄糖醛酸苷酶干扰胆红素代谢有关,需通过暂停母乳3天进行鉴别。

三、关键诊断指标与检测方法

1. 目测法:在自然光线下观察,黄染从面部向手足蔓延提示胆红素升高。当黄染达胸部(约170μmol/L)或大腿(约250μmol/L)时应立即就医。

2. 经皮胆红素仪(TCB):无创检测躯干皮肤数值,当TCB>15mg/dl需静脉采血确认。

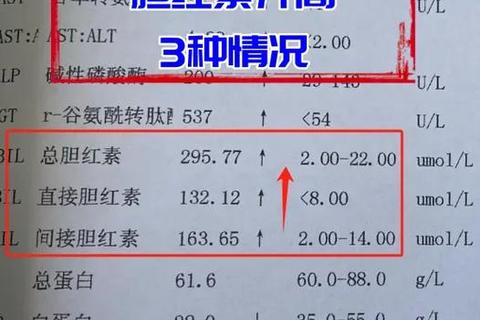

3. 血清检测:金标准指标包括:

四、分级干预策略

1. 生理性黄疸管理

2. 医疗干预指征

3. 母乳性黄疸处理

五、高危因素识别与预防

具有以下特征的婴儿需密切监测:

预防策略包括:

1. 产后72小时内每8小时评估黄疸程度

2. 高危婴儿出院后48小时内复测胆红素

3. 建立母乳喂养支持体系,避免过度饥饿

六、家长行动指南

居家观察要点:

紧急就医信号:

误区澄清:

通过科学的监测与分级管理,95%以上的新生儿黄疸可得到有效控制。家长需掌握基本的识别技巧,既不过度焦虑,也不延误治疗时机。当发现异常时,及时联系新生儿科医生进行专业评估,共同守护宝宝的健康成长。