避孕药作为一种便捷高效的避孕手段,被全球约30%的育龄女性使用。在临床中,约15%-30%的女性在用药期间会出现月经周期紊乱、经量异常等问题,这与药物作用机制、个体差异及生活习惯密切相关。本文将从科学视角剖析这一现象,并为不同阶段的患者提供针对性解决方案。

一、避孕药干扰月经的三大核心机制

避孕药通过外源性激素干预人体内分泌系统,其作用主要体现在三个方面:

1. 激素水平波动:短效避孕药中的雌孕激素组合会抑制垂体分泌促性腺激素,紧急避孕药的高剂量孕激素则直接干扰卵泡发育。这种激素浓度的剧烈变化可能导致子宫内膜异常脱落,出现突破性出血或闭经。

2. 子宫内膜变薄:长期服用避孕药会减少子宫内膜螺旋动脉密度,使内膜厚度降低至0.8-1.2mm(正常增殖期可达5-7mm),导致经量减少甚至点滴出血。

3. 卵巢功能抑制:约60%使用避孕药超过6个月的女性出现卵巢体积缩小,卵泡数量减少,这种"休眠状态"可能持续至停药后3-6个月。

二、症状分级与自检指南

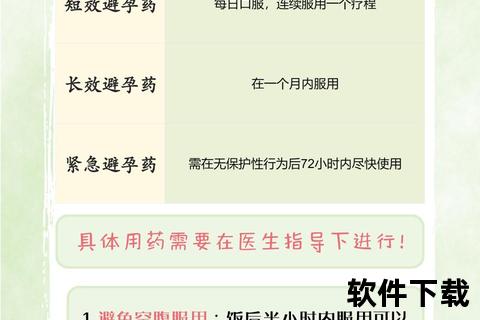

月经紊乱可分为三个等级,对应不同的处理策略(图1):

轻度紊乱(持续≤2个月)

中度紊乱(持续3-6个月)

重度紊乱(持续>6个月)

自检工具推荐:使用"月经周期追踪APP"记录基础体温、出血量及疼痛程度,当连续3个周期异常时应就医。

三、分阶段调理方案

1. 短期用药者(<3个月)

2. 中长期用药者(3-12个月)

3. 特殊人群注意事项

四、医学干预节点与方案

当出现以下情况时需立即就医:

1. 出血量浸透卫生巾>7片/日,或出现血块直径>2.5cm

2. 停经后突发剧烈下腹痛(警惕宫外孕)

3. 伴随多毛、痤疮等高雄激素症状

临床常用检查组合:

五、预防策略与替代方案

1. 用药时间窗优化:短效避孕药在月经第2-5天开始服用,比随机用药减少25%的突破性出血

2. 新型避孕工具:对激素敏感者可考虑铜质宫内节育器(避孕有效率99.2%)或避孕海绵

3. 周期监测技术:唾液结晶观察仪、尿液LH检测笔等生物指标监测法,可作为药物替代方案

值得关注的是,2024年《妇科内分泌杂志》最新研究显示,连续服用避孕药满5年的女性,在规范使用营养支持方案(钙1200mg/日+维生素D3 2000IU/日)的情况下,其月经恢复正常的平均时间从9.2个月缩短至5.8个月。这提示我们,科学用药与主动健康管理的结合,能显著改善避孕药带来的月经问题。

当面临避孕需求与月经健康的平衡抉择时,建议遵循"个体化阶梯原则":从屏障避孕开始尝试,逐步过渡到低剂量药物,并定期(每6个月)进行妇科检查。记住,月经是女性健康的晴雨表,任何持续3个月以上的异常信号都值得专业关注。