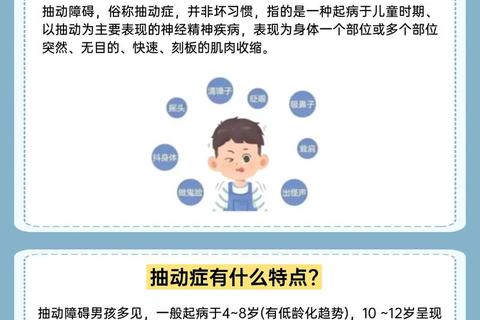

当孩子出现眨眼、耸肩、清嗓子等异常行为时,许多家长会误以为是“坏习惯”或“故意捣乱”。实际上,这可能是儿童抽动症的典型表现。这种神经系统发育障碍的病因复杂,涉及遗传、神经生理和环境因素的交互作用。本文从科学角度解析其核心病因,帮助家长理解疾病本质并提供实用建议。

一、遗传因素:隐藏在基因中的“开关”

抽动症具有显著的家族聚集性。研究显示,若直系亲属患病,子女发病率可提高5-10倍。单卵双胞胎的同病率高达75%-90%,而双卵双胞胎仅8%-23%,印证了遗传的主导作用。基因层面,目前认为可能与常染色体显性遗传或多基因协同作用有关,涉及多巴胺受体基因(如DRD4)和血清素转运体基因的变异。这些基因异常可能导致大脑神经递质传递紊乱,成为抽动症的“先天触发点”。

二、神经生理机制:大脑信号的“失控”

神经递质失衡是抽动症发病的核心环节。多巴胺系统过度活跃、5-羟色胺功能异常会扰乱基底神经节和额叶皮质的运动调控。约60%的患儿脑电图显示慢波或棘波异常,部分病例甚至存在基底节缩小、胼胝体发育不全等结构改变。

这些异常可能源于孕期或围生期风险:如母亲妊娠期感染、缺氧、早产或低体重出生,可导致胎儿神经发育受损。链球菌感染后的自身免疫反应也可能通过“分子模拟”机制攻击神经系统,引发急性抽动。

三、环境因素:压力与毒素的“双重夹击”

环境因素常作为“后天推手”激活遗传易感性:

1. 心理压力:学业高压、家庭冲突、父母离异等应激事件,会导致儿童焦虑激素(如皮质醇)升高,加剧神经递质紊乱。临床发现,超80%的患儿症状在情绪紧张时加重。

2. 环境毒素:重金属(铅、汞)、农药残留、食品添加剂等通过血脑屏障干扰神经传导。一项队列研究表明,孕期暴露于PM2.5的儿童抽动风险增加1.7倍。

3. 习惯与模仿:约20%的病例始于眼部不适引发的条件反射(如频繁眨眼),未及时纠正则固化为病理性抽动。电子屏幕的蓝光刺激也可能诱发或加重症状。

四、识别与应对:家长该如何行动?

早期识别信号

家庭干预建议

1. 心理支持:避免指责或过度关注症状,可通过绘画、运动帮助孩子释放压力。

2. 环境优化:减少电子设备使用,保证每天10小时睡眠;增加富含Ω-3脂肪酸的食物(如深海鱼、核桃)。

3. 就医指征:若症状持续超过1个月、影响社交或学习,需尽早就诊。行为疗法(如习惯逆转训练)和药物(如硫必利)可有效控制症状。

特殊注意事项

五、预防策略:从源头降低风险

1. 孕期保健:避免感染、毒素暴露,补充叶酸和维生素D。

2. 儿童期管理:建立规律作息,限制高糖、含咖啡因饮食;通过亲子游戏增强情绪调节能力。

3. 高危儿童筛查:有家族史或围生期并发症的儿童,建议3岁起定期进行神经发育评估。

抽动症并非“不治之症”,但需要家长以科学认知取代误解。通过遗传风险评估、环境调控和早期干预,多数患儿可获得良好预后。记住:宽容的家庭氛围和专业的医疗支持,是帮助孩子走出抽动阴影的关键。