月经周期是女性生理健康的晴雨表,而经前阶段往往隐藏着身体与情绪的双重密码。当体内激素如潮汐般涨落时,超过80%的女性会经历不同程度的经前不适——有人感觉胀痛如裹铅衣,有人突然陷入无法解释的悲伤,更有人因腹胀头痛而寸步难行。这些看似零散的症状,实则是身体发出的系统性预警信号。

一、解码经前综合症(PMS)的生理密码

1. 激素交响曲的失衡时刻

在月经周期后半段,雌激素与孕酮的剧烈波动如同交响乐团的失控演奏。雌激素从排卵后的峰值骤降30%-50%,孕酮则在黄体期结束后断崖式下跌,这种激素过山车直接作用于下丘脑-垂体-卵巢轴,引发全身连锁反应。

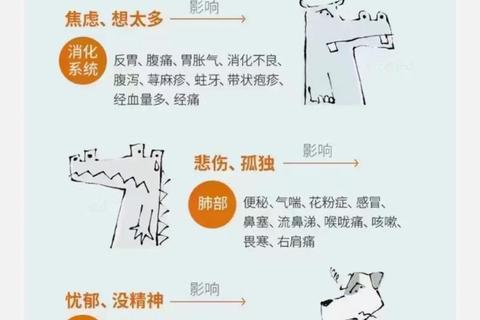

2. 身体症状的立体图谱

二、情绪风暴的神经生物学机制

1. 激素与神经递质的双重打击

雌激素对血清素转运体的调节作用如同情绪稳压器,当其浓度下降时,前额叶皮层血清素浓度降低40%,直接削弱情绪调节能力。孕酮代谢产物别孕烯醇酮减少,导致GABA受体功能抑制,焦虑阈值显著降低。

2. 情绪症状的典型谱系

三、症状管理的三维干预策略

1. 生物节律重建计划

2. 精准营养疗法

3. 认知行为训练

四、就医时机的黄金判断法则

1. 红色预警信号

当头痛伴随喷射性呕吐、情绪低落持续超两周,或出现自杀意念时,需立即就诊排除器质性疾病。

2. 药物干预阈值

SSRI类抗抑郁药(如氟西汀)在黄体期短期使用,5天内症状缓解率达68%,优于传统激素疗法。对于严重腹胀患者,利尿剂螺内酯(25mg/日)可使腹部围度减少3-5cm。

五、特殊人群的定制化关怀

1. 青春期少女

初潮后3年内出现严重情绪波动者,建议优先进行甲状腺功能筛查,该人群甲减误诊率达23%。

2. 围绝经期女性

激素替代治疗需结合生物同质性激素检测,经皮雌二醇贴剂(50μg/日)联合微粉化孕酮,可使潮热发作减少75%且不增加乳腺风险。

3. 产后哺乳期

选择性血清素再摄取抑制剂(如舍曲林)乳汁排泄率低于5%,是哺乳期安全用药选择。

当经前症状开始影响工作效能或人际关系时,请记住:记录三个月经周期的症状模式,携带这份"身体日记"就诊,能使诊断准确率提升40%。现代医学已能通过基因检测(如COMT基因多态性分析)实现个性化治疗方案制定,让每位女性都能找到与身体对话的最佳方式。