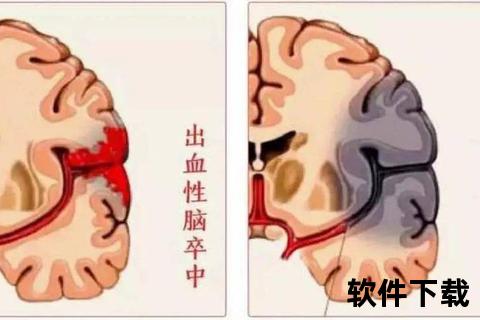

新生儿颅内出血是一种严重威胁婴儿健康的疾病,其发生与多种因素相关。作为新生儿期常见的脑损伤类型,它不仅可能导致急性生命危险,还可能引发癫痫、脑瘫等长期后遗症。数据显示,早产儿(尤其是胎龄小于32周、体重低于1500克的婴儿)发病率高达40%-50%。本文将从症状识别、病因解析到防治策略,为家长和护理人员提供科学指导。

一、识别危险信号:这些症状可能提示颅内出血

新生儿颅内出血的临床表现多样,且与出血部位、严重程度密切相关。家长需警惕以下三类症状:

1. 神经系统异常

2. 生理功能改变

3. 隐匿性表现

部分轻度出血可能仅表现为反应迟钝、喂养困难等,需通过医学检查确诊。

紧急处理建议:

二、病因解析:早产儿为何成为高危群体?

新生儿颅内出血的发生机制复杂,主要与三大因素相关:

1. 早产儿脑发育的特殊性

胎龄32周前,脑室周围存在富含脆弱血管的生发基质。这些血管缺乏支撑结构,在血压波动或缺氧时易破裂出血。研究显示,胎龄每减少1周,出血风险增加1.3倍。

2. 产伤与缺氧的双重打击

3. 凝血功能障碍

维生素K缺乏(纯母乳喂养且未补充者)、遗传性凝血因子缺陷等,使出血难以自止。

危险因素分层:

| 高危因素 | 风险等级 | 典型人群 |

|-|-||

| 胎龄<32周,体重<1500g | ★★★★ | 早产儿 |

| 产程异常或器械助产 | ★★★☆ | 巨大儿、臀位分娩婴儿 |

| 母体感染(如绒毛膜羊膜炎)| ★★☆☆ | 有发热史的孕妇所产婴儿 |

| 未补充维生素K | ★★☆☆ | 纯母乳喂养儿 |

三、精准诊断:影像学技术的选择策略

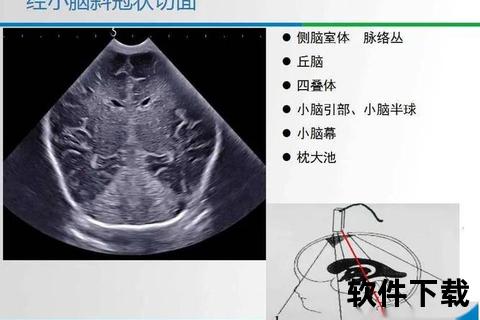

1. 颅脑超声——首选筛查手段

2. CT与MRI的互补应用

诊断流程建议:

mermaid

graph TD

A[疑似症状] --> B{是否早产?}

B -->|是| C[立即床旁超声]

B -->|否| D[CT平扫]

C --> E{出血分级}

E -->|Ⅰ-Ⅱ级| F[保守治疗+超声随访]

E -->|Ⅲ-Ⅳ级| G[MRI评估脑损伤]

四、分级治疗:从药物到手术的干预体系

1. 保守治疗(适用于Ⅰ-Ⅱ级出血)

2. 手术干预(Ⅲ-Ⅳ级或硬膜下血肿)

治疗目标演变:

> 急性期:止血+稳定生命体征 → 恢复期:营养神经(胞磷胆碱)+康复训练

五、预防策略:三级防线构建

1. 产前预防

2. 分娩期管理

3. 新生儿护理

家庭护理要点:

六、预后与随访:把握黄金康复期

约50%的Ⅲ-Ⅳ级出血患儿会遗留神经系统后遗症。建议:

研究表明,出生后6个月内开始的早期干预可使运动障碍改善率提高40%。

新生儿颅内出血的防治需要医患协同。家长需掌握“三早原则”:早识别症状、早诊断干预、早康复训练。通过科学的预防措施和及时的治疗,多数患儿能获得良好预后。记住:每一个细微的异常表现,都可能是生命发出的求救信号。