药物流产后的首次月经恢复是女性普遍关注的问题。由于药物作用及个体差异,月经周期可能呈现不同变化。了解相关影响因素和应对措施,有助于缓解焦虑并促进身体恢复。

一、药物流产后首次月经的周期规律

正常情况下,药物流产后首次月经的恢复时间通常在30-40天之间。约70%的女性在此时间范围内恢复月经,但仍有部分人群可能出现提前或延迟现象。

1. 月经恢复的阶段性特征

2. 经期持续时间的个体差异

首次月经的出血量及持续时间可能不同于以往:

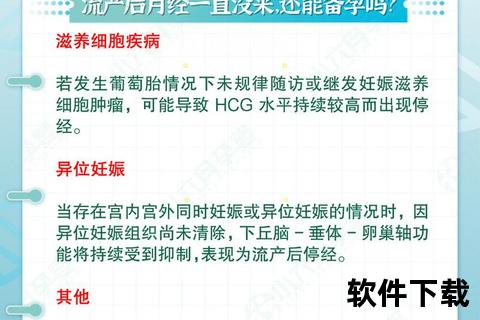

二、影响月经恢复的五大核心因素

1. 妊娠组织残留

约10%-20%的药流可能失败或不完全,残留的胚胎组织会干扰子宫收缩,导致经期延长或淋漓出血。此类情况需通过超声检查确诊,必要时行清宫术。

2. 子宫内膜修复状态

药物流产通过药物剥离蜕膜组织,可能造成内膜损伤。若修复不良,可能引发月经量减少或周期紊乱。轻度损伤可通过雌孕激素序贯疗法促进修复。

3. 内分泌系统调节

米非司酮等药物可能暂时抑制卵巢功能,导致雌孕激素水平波动。约30%的女性在药流后3个月内出现月经不调,需通过激素六项检查评估。

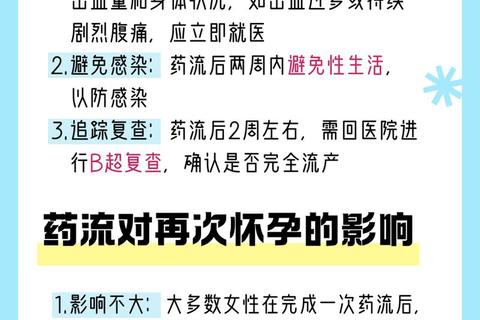

4. 感染风险

流产后免疫力下降,若未注意卫生或过早性生活,可能引发子宫内膜炎或盆腔炎,表现为经期腹痛、分泌物异味。

5. 心理与生活习惯

焦虑、熬夜、过度劳累等因素可能通过神经内分泌途径影响月经恢复。研究显示,长期压力可延长月经恢复时间1-2周。

三、异常症状的识别与处理建议

1. 月经量异常

2. 周期紊乱的应对措施

3. 紧急就医指征

出现以下情况需立即就诊:

四、促进恢复的实用指南

1. 医学干预方案

2. 生活管理要点

3. 心理调适技巧

五、特殊人群注意事项

总结与行动清单

1. 记录症状:使用月经日历App追踪出血量及周期变化;

2. 定期复查:药流后第2周、6周进行超声及激素水平检查;

3. 及时干预:若2个月未恢复月经,需完善宫腔镜和垂体功能检查。

通过科学认知和主动管理,多数女性可在3个月内恢复规律月经。若异常持续,建议至妇科门诊制定个体化治疗方案。